クロックはアナログ信号です。

ジッターはアナログ量です。

妄言多謝

2013

クロックはアナログ信号です。

ジッターはアナログ量です。

妄言多謝

2013

【少し前のArchived Pages】

| 2013年12月31日 浅き夢見し |

| ●我が家のネットワークオーディオ再生、特にCD/リッピングを含むHDD再生は今佳境を迎えつつあり、これまでの努力や経験の成果が花開きつつある。要するにいろいろと幅広く勉強して情報を集め、実際に試して聴きながら、地道に努力を重ねていけばいいわけだ。 一例だけ挙げると、HDDやCDドライブなどのなどの回転系の電源は瞬発的な動きに対応した給電を要求されるので、本来はスイッチング電源の方が向いている。ただし、ちゃんと設計された音質の良いスイッチング電源である。 そしてハブやルータなど高性能で高音質なネットワーク部品である。そしてとどめはこれら全てに共通したノイズ対策と電源対策だ。 ●そしてCD再生とリッピングに関して、現在市販されている中で最も高性能かつ高音質なのは、オーディオグレードのクロックジェネレーターを内蔵して動作するLinuxが全てを制御する、ワイスMAN301の光学ドライブとリッピングのシステムだ。 ●ちなみワイスMAN301はDLNAではなくSMB/cifsなどコンピュータ共通のファイル共有の仕組みでネットワークから送られる音源を再生する。いわばネットワークの王道ですね。もちろんファイルの形式には関係なく送ることができるのでDSD再生にも何ら問題はなく、DSD対応のNASなど必要ありません。 (このあたりはPCプレーヤーのメリットの最たるものですが、結構混乱があるようです。) ●MusicRockつまりUbuntu Studio(現行は11.10 Real Time Kernel)では、ネットワーク上のサーバに接続してマウントし、gvfs(Gnomeのバーチャルファイルシステム)を使ってCD上の音源と同様に仮想ファイル化し、Ardour→Jackサーバ→FFAdoドライバーでPrism Orpheusに出力して再生する。このあたりは現在の Ubuntu StudioではXFCEというえらく愛想のないデスクトップを中心とした環境なので、14.14 LTSで果たしてどう対応したものか、あれこれ模索する悩ましい時期が来るだろう。 もちろんLinuxではワイス以外にDSD再生手段がないので、DSDはWindows7/JRverまたはMacBook Pro/Audirvana PlusでDSDを再生しますが、まあワイスで聞いています。 まあ、サイトで書くのはこの程度に止めておこう。  え~「帝国の逆襲」Empire strikes back!、つまり自作デスクトップMusic Rockでの再生も、リアルタイムカーネルが復活する予定のUbuntu Studio 14.04 LTS をにらみながら、着々と準備中であります。 守る値打ちも分からないちっこいエゴの、時々中傷かます程度の、さらにそのまた専守防衛だけでは何も発展しません。自分を開いて柔軟な心と頭で努力して切磋琢磨しなければ、発展もないのです。 ●音楽産業は世界的に不振な傾向にあり、ヨーロッパでも小さなスタジオやAlphaをはじめマイナーレーベルが身売りされたり、廃業したりするのが続いているそうだ。  ●しかしアメリカからはこういう報告もある。PS Audio December 2013 Newsletterでは「LPの復権」が取り上げられている。 ●しかしアメリカからはこういう報告もある。PS Audio December 2013 Newsletterでは「LPの復権」が取り上げられている。「2013年には500,000枚以上のLPが販売されている。これは2003年以来絶えてなかった記録である。(中略) 実際のところ、LPの売り上げは過去10年で倍になっており、この増勢が止む気配は全くない。この売り上げが気持ちを温かくしてくれるのは何かと言うと、誰がこれを買っているのかということだ。オーディオファイルの次世代、つまり20歳から40歳の世代が登場しつつあると言うことである。彼らは僕らと同様LPを愛しているのだ!(They love it and so do we! )」 韓国みたいな国ばかりじゃないようですよ。いいなあ。 ●昨日書いた混乱だって日本人が得意な見ないふりをすれば、ネットなども見なければ存在しなくなるのだろうし、そう思い込んでいる人もおられるようだ。「どうせ私をだますなら、............」 まあ、老人ホーム化した日本の音楽業界・オーディオ業界では訳の分からん東京五輪でミニバブルが発生してちょいと高額商品が売れるくらいが関の山で、その後は国家財政と同じく火の車が顕在化するのだろうか。 ●夢のようにも思えるときもあるが、音楽は確かにある。それを現のものとするのがなすべき事である。 来る年も皆様の良き音楽生活をお祈り申し上げます。 はるばると 来たりぬものか 今生(こんじょう)の 現の夢か これやこの音 (拙作) |

| 2013年12月30日 バベルと「ぱなし」。「オーディオ界のこの様々な混乱はいずれ収束するでしょうか?」 |

●昨夜は元町「Just in Time」で竹田一彦トリオのライブ。ドラムスはCDと同じく江藤義人さん。CDではベテラン2人に控え気味だったようだが、この日のライブでは的確にたたき切って出す充実したエネルギー感と、恐ろしくカラフルな音色。素晴らしい!CDでベースを弾いていた岡田勉さんは惜しくも先日亡くなられたので、ライブが千北祐輔さんに変わって、このひとも若さに似ずマニアックでアコースティックに弾き込みに行くところが渋い。若手メンバーに支えられてという感じかと思いきや、どうしてどうして2曲目の「I Love You」ではのっけから実にチャレンジングに竹田さんは飛び込んでいく。充実した一夜。 ●昨夜は元町「Just in Time」で竹田一彦トリオのライブ。ドラムスはCDと同じく江藤義人さん。CDではベテラン2人に控え気味だったようだが、この日のライブでは的確にたたき切って出す充実したエネルギー感と、恐ろしくカラフルな音色。素晴らしい!CDでベースを弾いていた岡田勉さんは惜しくも先日亡くなられたので、ライブが千北祐輔さんに変わって、このひとも若さに似ずマニアックでアコースティックに弾き込みに行くところが渋い。若手メンバーに支えられてという感じかと思いきや、どうしてどうして2曲目の「I Love You」ではのっけから実にチャレンジングに竹田さんは飛び込んでいく。充実した一夜。もう遅いので三お宮に泊まって翌朝還ったが、これだけでもうへとへとに疲れた。僕の今の体力はおおよそこの程度のものだ。 ●どこかで整理しておかなくてはならない話なので今年の内に。 「オーディオ界のこの様々な混乱はいずれ収束するでしょうか?」と聞かれて、しばらく時間をいただいてから「無理だと思います。」と答えた。 僕はなにか新しい考え方を提示されて、いろいろ考え抜いた上でその方が適切かと思えば考え方を変えるのに躊躇はない。これは「KYする。」というような大勢についていくための順応ではない。素人であっても誠実に努力すればより的確な理解に近づいていけると言うことは、少しずつでもより真実あるいは有益なものに近づけるという素晴らしいことだからだ。 しかしたいていの人はこのようには考えないらしい、ということをこの何年かで痛感した。 意見の違いは当然にあるし、多様性が発展を生むのだから必要なことだ。問題はそういう環境で柔軟に自分の思考を展開していけるかどうかと言うことだ。これまで僕がつきあえている友人知人達はそういう柔軟な.感覚のある人たちだ。そしてこの間、自分の都合を押しつける人達や、俺がルールだというボス猿達とは、どんなに魅力のある人であっても僕は早々に袂を分かってきた。 ●意見がある程度収束していくとしたら、それはこういう柔軟に自分の考え方を修正していける力が「復元力」として存在している場合だけだろう。 「オーディオ界のこの様々な混乱」はそれとはいささか文脈が異なる、かなり複合的で異常なものだ。 1.リテラシー、基礎知識の欠落と風化 ①デジタルオーディオの基礎知識 ②CDの基礎知識 ③コンピュータの基礎的スキル ④デジタルオーディオとコンピュータが似て非なるものである事など、大局観の決定的欠落 2.業界的に都合が良いだけの情報公開。つまり都合の悪いことはふせて、見見当たりよく都合の良いことだけをPRし、ユーザーの幻想も都合の良いことならむしろ助長しさえする。御社大事、御身大事の日本的組織。 3.ジャーナリズムの勉強不足としがらみ。 4.オーディオでは結局は貴重なお金を払って何らかの装置、つまりは実装機器を買い込んで使わざるを得ない。そのために自分が使っている機器が最良で、それを選択した自分が最高であるという自己正当化に走る。 ●このような基本的状況の下で、ユーザー達はバラバラ、つまりは「バベル」の状態にある。基礎となる知識が共有されていないから、話も通じない。バイナリ原理主義者とそのなれの果て達は、ソフトウエアという自分たちには都合の良い一見綺麗な世界からは一歩も出ずエゴを守り、匿名の元での中傷でエゴを肥大化させようとする。 昨今の風潮の人たちには賢くえらく格好よい自己=エゴを守ることが最大の命題であるので、自分たちが賢く何でも知っていると思えるような、しかし大局観を欠く強い思い込みと、それに都合の良い木に竹を接いだような都合の良い「理屈」(本人たちにとっては)を死守しようとする。日本は恥の文化なので、恥をかかなくてすむ匿名の場、つまりネットではどんな暴言であろうと言いっ放しにしてしまえるし、書いた者勝ちみたいな雰囲気すら作り出せるので、根拠があろうと無かろうと言いたい砲台、書きたい法大で、むしろ恥も思慮もない人の方がやりたい放題できるわけで、こんなところに品位ある意見交換の場などできようはずもない。 日本の「恥の文化」+やりたい放題の匿名ネット=混乱と良くない感情の渦巻き ●バイナリ原理主義者とそのなれの果て達は表には出てこずネットでのみ「活躍」する、というのが「困った人たち」についての基本的状況認識だったのだが、最近どうも、この『強い思い込みと、それに都合の良い木に竹を接いだような都合の良い「理屈」(本人たちにとっては)を死守しようとする』人たちが表に出てきつつあるような気がする。 この8月に廃止した僕の公開メアドに増え続けていたのも、こういう自分たちの「理屈」を押しつけるメールである。要するにこんなもんに、つきあっていられるか!、というのがメアドを廃止した最大の理由だ。あちこちで掲示板やコメントを廃止する動きが出ているのも無理はないと思う。こういう人たちが「困った人たちパート2」として主力になるようでは、混乱はさらに「ひどくなるのは目に見えている。 ●メーカーや代理店に囲い込まれ・取り込まれたおじさん達は、金を使ったからこういう情報を得られたと思い込みながら、自分自身が結局はメーカーや代理店の広告等と化していることを理解すらできず、プライドだけを膨らませる。こういうおじさん達は勉強もせずに「一言で要領よく分からせろ。」と、これもまた恥ずかしげも無く言うのである。現在の主な顧客であるこういう「困ったおじさん達」に出てこられても、これまた混乱するわけだ。 ●「バベル」の状態にあり、基礎となる知識が共有されていないから、話も通じない、ということは結局は「言い放し」「文句のつけっぱなし」「中傷しっぱなし」という「ぱなし」の片道通行の世界にしかならない。 この場合、自分の考え方が違っているかもしれないということは、自分の使っている機器やそれを選択した自己を正当化できない可能性をもたらすので、絶対的に拒否されるわけだ。 ジャーナリズムは昔は立派に果たしていたまとめ役や、本来様々な意見の代理意見交換場(あるいは代理戦争の場)という役割も果たすべきところだが、あまりにも知識や大局観を欠くとそれらの代理すらできない。そして業界全体が貧すれば文化も貧してきて、だんだんと文化の様相を呈しなくなる。 ●誠に哀しいことではあるが、かくて混乱は収束しない、というのが目下のところの僕の意見だ。 |

| 2013年12月19日 やったぜマランツ!! |

| ●さて、気分を変えて明るいニュース 「マランツ NA-11S1が 米国雑誌「Sterephile」のRecomended Components 2013でClass A+取得」 Philewebのコミュニティでうれしそうに書かれていて僕も同感なので、そちらの記事をご紹介。 ●やはりこうでなくっちゃねえ。いやあ嬉しいなあ。 でも昔マランツの人にも言ったんですけど、NAS以外にUSB HDDを接続できたらもっともっと売れたと思いませんか? USBメモリを挿すことができるなら、同じバルク転送モードなんだからさほどのコストアップなしにUSB HDDもに使えよるうになって、総じて音はそっちの方が良い傾向なんですけどねえ。 SONYのHDD付きネットワーク・プレーヤーに持って行かれないように、いまからでも改良版を出して機能強化されればいかがかと思うのですが。 まあコストアップという言葉が出ただけで、会社の上の方でご判断いただけなくなるのでしょうね。 |

| 2013年12月18日 スカスカな世界、スカスカな人たち |

| ●我慢し続けてから爆発しても辛いだけなので、切るべきは早めに切る。辛いけれどもしなければならないことというのは、しかし現実にやるのは心が痛い。いずれ分かってくれるだろうと望みをかける他はないが、寒い。 ●WEB版ストレージ研究も閲覧数が下がってきてやれやれだ。プロオーディオの実際的手法も参考に、考え方と状況の整理という幅広い内容の要約と、当面の機材紹介ということを書いているのだけれど、予想はしていたが「データが同じなら音も同じはずだ。」クラスのシンプルな説明しか想定できない読者(?)が多いようです。人気取りなど考えず、今後の整理に少しでも役立つ下地作りだけを考えている僕にとってはうんざりだ。 ●はっきりと書いておこう、大部分は根拠も対案もない中傷でしかない。データが同じでも音が変わることは既に明白なのに、頭の中は粗雑なままらしく、人を攻撃して己のエゴを満足させるアホで最低な幼児的人格でしかない。いまだにこういう輩に腰が引けているブログやサイトの人たちよ、怖がる必要は無いのではっきりと否定されたい。 こういう連中は雑誌を買いもしないくせに読者面だけするから始末が悪い。雑誌に書いたことは無反応なくせに、webだとしゃしゃり出てくるところからも、そのゴキブリ的生態は明らかだ。流感、感冒、消防、厨房、ジステンパーも大安売りの大流行。 ●積み重ねもせずに、見えるがごとくシンプルな解明などできると思っているなら、驚くべきシンプルさと言うべきだろう。ジッターだけで整理ができるはずもないのに、それで単純化しても仕方が無いですし。ジッターか何かが多い少ない、音が良い悪い、ああ、そういうスカスカな世界はスカスカな人たちに任せましょう。 ●それにしても日本のオーディオ界は、ネットも含め荒涼とした世界になってしまった。責任者出てこい! ●一方で、気分転換に我が家のLAN環境のアップグレードを始めている。やはり実績のある機器はなかなか良いですね。例えばハブなんか内部でバッファにためてからルーティングした先に送るわけですが、そういう事が実感できる感触があります。 ストレージ関係もさらに音の良い機材もいくつか確保しつつあるが、もう切りが無いので公表などはせず、分かっている人たちと楽しく遊ぶことにしよう。 |

| 2013年12月14日 組織は腐敗する。人も腐敗する。 |

| 「このデンマークでは何かが腐っている。」 (W.シェイクスピア「ハムレット」) 腐敗を少しでも止めるのは、人の心意気だけだ。初心を忘れたとき、己も腐りはじめていることを決して忘れるな。 |

| 2013年12月14日 ストイックでしかもジェントル |

●先日ご紹介した「AQUi」がとて素晴らしかったと、沖縄からメールをいただいた。いろんな処にいろんな良い音楽があるので、これからもご紹介していきたい。最近は独ACTなどを中心に薫り高いヨーロッパジャズを少しずつ掘りだしている。 ●最近amazonでもCDの枚数が増えてきたノルウェーのピアニスト、ブッゲ・ヴェッセルトフト(Bugge Wesseltoft)。ソロピアアルバム「SONGS」(JAZZLAND, Norway)。 ●最近amazonでもCDの枚数が増えてきたノルウェーのピアニスト、ブッゲ・ヴェッセルトフト(Bugge Wesseltoft)。ソロピアアルバム「SONGS」(JAZZLAND, Norway)。新宿パークハイアットには大きな「コンランショップ」があって、テレンス・コンランがパリに開いたレストラン「アルカザール」の音楽を2枚組で何種類か売っていた。その1枚の1曲目に入っていた彼の「Yellwow is the colour」が大当たりで、最近何枚か入手しては聞いている。 この「SONGS」は僕的お勧めの一枚。スタンダードを弾いているのだが、ストイックでしかもジェントルな彼らしく音数はむしろ少ない。ずっとその曲に接して、考え抜いて時には解体し、そして自分の血肉に取り込んでからまた思い出していくような、長い時間の果てに心に浮かび上がるエッセンスを誠実に追い続ける。ラストの「ジャイアントステップス」のように原曲がようやくわかるようなアレンジもあれば、さらりとメロディーに入る曲もある。その1曲前の「Like someone in love」は時間を忘れさせるほどの美しさ。 ●現在のコンシュマーオーディオ界の状況は、結局は不都合なあるいはイメージの悪い情報は出さず、イメージと口当たりの良い情報だけを流そうとする、「御社大事」「御身大事」な日本的組織が営々と30年あまり取り組んできた結果なので、個々人は日本的内向きに一生懸命やっておられただけだろうし、いまさらあげつらっても、という処もある。 そして良いか悪いか、本当か嘘か、ははさておき「情報」の量だけは増えるので、もはや全体は藪の中の観を呈している分野もある。 そこで飼い慣らされてきた、あるいは取り込まれてきたメディアやユーザーも大なり小なりプライドだけは持っているから、大きなブラックホールの存在を突然のように知らされても、それは面白くはないだろう。責任者出てこい、と言ったところで後の祭りもどれくらいの間保つだろうか? ●いまいくつかの遊び道具を見つけたので、身内だけでとても愉しんでやりはじめている。だから当分はあまり余計なことはしたくない。 そうだ今日は忘年会があったんだ。まあ、久々に会える顔があるのは楽しみだ。 |

| 2013年12月13日 天下 人の我が心を知るなし |

| 悲歌行 李白 悲來乎 悲來乎 主人有酒且莫斟 聽我一曲悲來吟 悲來不吟還不笑 天下無人知我心 悲しみ来たるか 悲しみ来たるか 主人酒有るも且(しばら)く斟む莫(なか)れ 我が一曲悲来の吟を聴け 悲しみ来たって吟せず還(ま)た笑わず 天下 人の我が心を知るなし |

| 2013年12月12日 日本のコンシュマーオーディオは、PCオーディオの大先輩である録音というプロフェッショナルオーディオの世界を全く知らず、デジタルオーディオについて様々な整理もなされていないので、基礎理解が根本的に不足している。 |

| ●以前日立GSTさんにHDDのオーディオユースについて取材したときには、「我々はこれまでデータ・インテグリティということを基本として進めてきました。音質というファクターについては、今回はじめて接する機会を得ました。ただし、どこをどうすれば音質が良くなるとかは現段階では分かりません。」とのお話で、それが正直なところの話だと思います。 ●しかし録音業界では20年ほどの間、録音デバイスとしてPCとHDDを使い続けており、PCオーディオの大先輩として相当なノウハウが経験則的にも既に蓄積されているわけです。しかし、日本のコンシュマーオーディオは、録音というプロフェッショナルオーディオの世界を全くといって良いくらい知りません。 ●また、PCとデジタルオーディオとは共通する要素もありながら、基本的には別の世界なのですが、コンシュマーのオーディオ側でもほとんど整理されておらず、もちろんコンピュータ側ではさらに整理されていないので、それを簡潔に説明しても理解していただけないところがあります。 ●これらの状況は今回のGaudio+PC Audio fan記事への読者の書き込みでも明確に表われているところです。すなわち、つまり基礎理解の根本的不足です。 と言っても理解してくれるのは、理論にも実装機器にも長けたほんの一握りの人たちだけです。 今回も3回連載で一通りは触れているのですが、いくらなんでも一般教養までは書けません。 ●まあ孤立無援に近いといえば全くその通りなのですね。このようにリテラシーが不足している現況では、そして一人では、また限られた紙数ではとても意を尽くせませんが、記事を残しておけば問題意識の喚起程度にはなるかなと、正直なところはかなりあきらめています。日暮れて途はなはだ遠し。Sigh. ため息。 |

| 2013年12月11日 技術屋気質 |

●例えば「東京音カフェ紀行」にも載っていた、ホセ・ジェイムスの「No Beginnning No End」。のっけから結構近くてハードなドラムスが入っていたりするので、はじめて聞いたときには「全編これだったら、参るなあ。」と思ったけれど、これはクリスマスにも好適な素敵きわまりないアルバムだ。ほとんどがバラードまたはスローテンポという思い切った構成だが、深さが伝わってくる実に説得力のある音楽。特にラスト3曲の見事さは特筆ものだ。 ●例えば「東京音カフェ紀行」にも載っていた、ホセ・ジェイムスの「No Beginnning No End」。のっけから結構近くてハードなドラムスが入っていたりするので、はじめて聞いたときには「全編これだったら、参るなあ。」と思ったけれど、これはクリスマスにも好適な素敵きわまりないアルバムだ。ほとんどがバラードまたはスローテンポという思い切った構成だが、深さが伝わってくる実に説得力のある音楽。特にラスト3曲の見事さは特筆ものだ。結構凄い低音が入っていたりするので、初回はあまり音量を上げずに聞くと良いと思う。それだけでもノックアウトされる。 ●前回「技術者」について書いたけれども、僕は勤め人時代には建築屋さんから化学屋さんまでいろんなプロの技術屋さんと仕事をしてきたので、技術屋気質についてはよく知っている。その上での話。 ここ数年一番困ったのがコンピュータ系、特にソフトウェアの人たち。「データをちゃんと送ったらすむ話じゃないですか?送れてないのがいけないんじゃないですか?」とほざいたお馬鹿さんもいて、要するにデジタルオーディオを分かっていないのだ。ソフトの世界の内側だけのコンプリートさを一番だと思っていて、ソフトウェアだけでは音が出ないのに、実装機器からしか音は出ないのに、現実としての実装機器のことを知らないか考えない。 瞬間瞬間の音の出方が僕らの勝負どころなので、クロックの重要性などを分からないコンピュータ屋さんは僕らには要らないのだ。 |

| 2013年12月9日 コメントも恥は恥として残るのをお忘れ無く。 |

| ●web版ストレージ研究全体が読まれているようですが、まあ、いままでだれもちゃんと踏み込んだことなのない領域なので、いろんなコメントが出てくるだろうとは思っていました。書き込まれたコメントのいくつかにはアホらしさに大笑いしました。 妄想というのなら、ちゃんとした内容の説明を示していただきたいものだ。おまけにちゃんとデジタル情報はHDDに記録されていると書いているのに、それを理解すらしておられない。論外。 「技術者」と言うだけで何かを知っていることにはならない。技術者と言っても実際にはピンキリ・玉石混交で、分野もいろいろあれば、オーディオを知らない技術者なんて山ほどいるのは知っています。 ●文句をつけるなら対案を示していただきたい。6日のチャートのような全体像を提示されたい。できるものならやって欲しいものだ。筋が通っているものなら、いつでも代わりまっせ。 ●コメントとは言えずっと残る物ですから、恥は恥として残ります。それをお忘れ無く。 ●コメント中の「RAMDisk」ですが、これは「データフロー」という点で良い指摘をしておられると思います。あるいは分かる人ならば「データを隙間無く格納してから流れるようにする」という表現が適切かもしれません。ただ、PCというのは速すぎても音質的に良くない傾向もあるようですし、難しいところです。 例えばワイスMAN301では、Linuxの仕切りによって再生時にCD/HDDのデータも一旦SSDにのせてから再生します。ワイスはこれを「RAMバッファ」と読んでいますが、マザボに搭載されたオーディオグレードのクロックで動作するところが、これまた効果的なのではないかと思います。 |

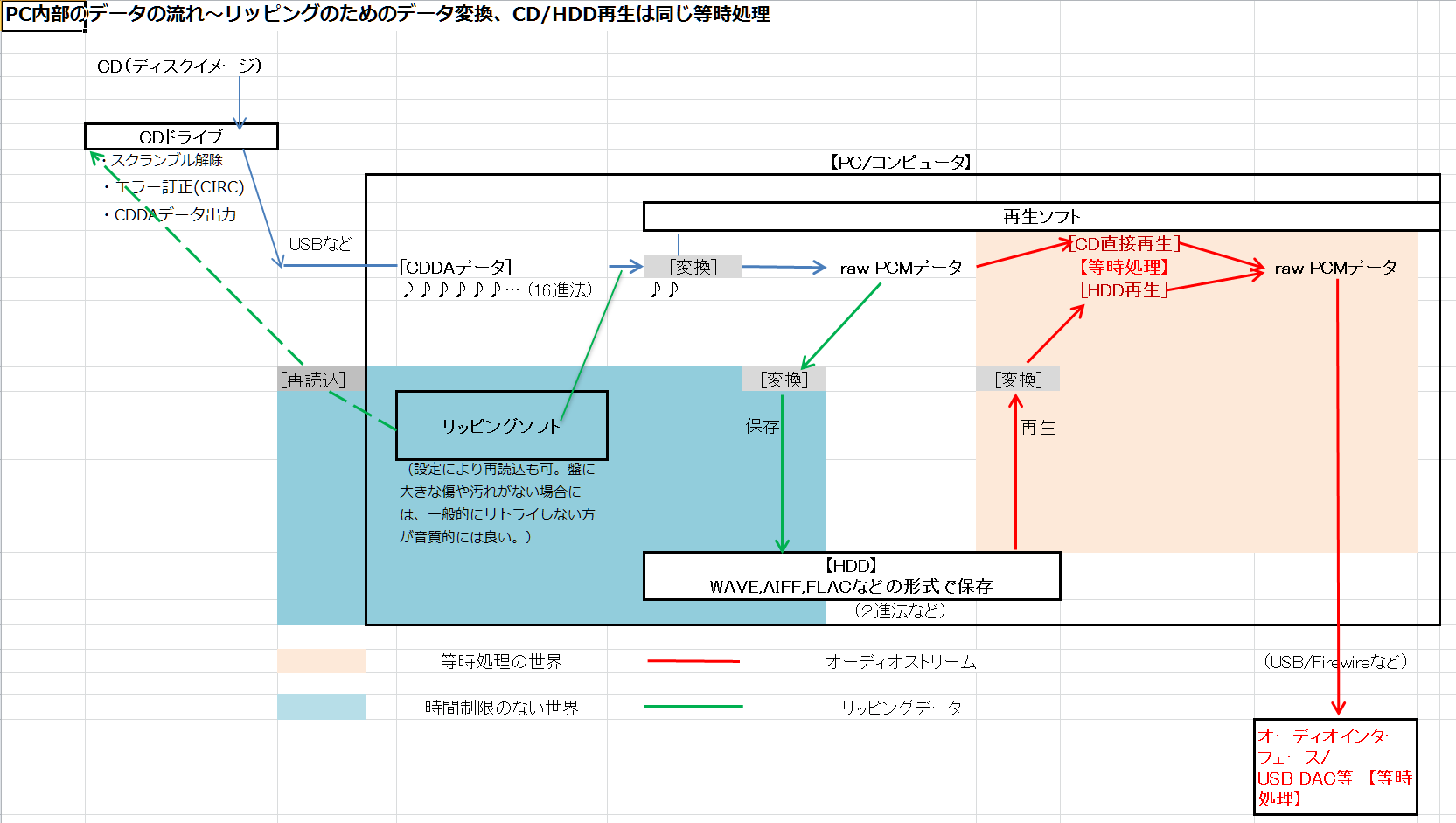

| 2013年12月6日 PC内部のデータの流れ~リッピングのためのデータ変換、CD/HDD再生は同じ等時処理 |

| ●Gaudio_PC Audio fanサイトで「WEB版ストレージ研究第2回」がランキングトップに、「第3回」が第3位という珍しい状況になっている。 おそらくは「第3回」で具体的な機種が出てきたので、背景の説明を理解しようと、あるいはご親切にもこいつは「正しい」ことを言っているのかどうか俺が判断してやろう、と「第2回」 を検討してくださっているのだろう。 ●そこで、参考に「PC内部のデータの流れ~リッピングのためのデータ変換、CD/HDD再生は同じ等時処理」というフローチャートを掲載しておきます。(下図をクリックしてください)  これは「決定版!はじめてのPCオーディオ」に掲載した「パソコンの内部を絵解きで知ろう」をよりよりシンプルにした物です。見ていただくと、PC内部は「rawPCM」というデータ形式で流れており、HDDにリッピングしていく作業ではデータの演算による変換が発生することがお分かりいただけるだろう。今回の「WEB版ストレージ研究」で述べたようにHDDもアナログ機器であり、なおかつHDDからの再生も含めると複数回の演算・変換が噛むこともお分かりいただけるだろう。 そして演算には誤差がつきものである。その誤差は専門家に聞くと結局は歪み・ノイズになっていくわけで、データすらも変換される中でリッピングによって音質に影響がないとは言えないことは,これだけでもお分かりいただけるのではないだろうか。 もちろんリッピングソフトや再生ソフトによって、設定も含めいろいろな環境がありうるわけで、若干のシンプル化は免れないものの、基本としてはご理解いただけると思う。 ●また大きな傷や汚れのあるダメージCDではなく、一般品質のCDならばストレートに正確なデータを読み込む事ができる。その結果、一般品質のCDならば、いかにHDDでのエラー処理が正確であろうとも、HDD読み込みによって、当初のCD読み出し時のデータ精度を超えることはできない。 加えて上記のデータ変換に伴う演算が必要となり、歪み・ノイズが発生し、HDDのインフラであるアナログ実装回路に影響を与える。 すなわち、HDDでの正確なエラー処理などによってリッピングによる情報量や音質の向上が期待できるという説も、基本的には幻想であることがお分かりいただけるだろう。 ●リッピング時には音楽データを演算処理する場合でも、その処理自体は時間に制約されるわけではありません。しかし、PCでの再生時には、CD上にあろうとHDD上にあろうと「音楽データ」は「オーディオストリーム」として取り扱われ、それは時間情報=クロックとセットで動くものです。音楽データのサンプリングレートに沿ったDACでのDA変換という「等時処理」に従って、PC内部でも同一の「等時処理」で再生が行われます。よってHDDからの再生時には、リトライや再読み込みは基本的には行われません。 これについてはまた別の機会に詳しく触れることもあると思います。 こちらやこちらをご参考にご覧ください。また「オーディオストリーム」で検索してもゴミ情報もあるものの、有益な情報も得られると思います。 ●僕の周囲で良い耳と再生環境を持つ人たちの間ではリッピングによって音が変化し、総じて空気感や臨場感が後退するという経験が僕自身も含め共通している。またリッピングソフトによっても異なるが、細くなったり丸くなったり小ぶりになる傾向も出やすい。 ただリッピングには明らかな有用性があるので、音が変化するとしても、それはリッピングそのものを否定するものでは断じてない。 「WEB版ストレージ研究第3回」でも「(2)プロに聞く現場知識~どのようなメディアでデータを外出ししても音質は必ず変わる~」として紹介したが、どのようなメディアにムーブしても音質は必ず変わる。そもそもムーブしなければ商品として世に出すことすらできないわけで、ちゃんとしたプロはそれらのことも理解しつつトータルとして音質の管理を行っているわけだ。その点はオーディオファイルである我々も同様だと言って良い。すなわち「耳とセンス(感性)と経験値(経験知)」による音質管理であり、底の浅い理屈だけの決めつけなどはお呼びではない。 一方でリッピングによるシームレスな再生などの利便性は大きく、またWave File Playerでの傾きデータの算出などPCでのソフトウェアでの処理の場合、リッピングしてデータにしなければ行うことはできない。これはそれぞれの再生に関する考え方により選択していくものだと僕は考えている。 ●ややこしいこことではありますが,これらの事情をご賢察いただいて、的確な検討と論議をお願いいたしたいと思います。 |

| 2013年12月5日 部屋の空気が綺麗になっていく |

●ブラジルの女性ヴォーカリストのタチアナ・パーハと、アルゼンチン人のピアニストが共演した素敵なCD「AQUI」。とびきりの美人じゃないけどその笑顔にはもう抵抗できないという女性っているけど、そういう感じで、いつのまにか部屋の空気がきれい綺麗になっていく。 ●ブラジルの女性ヴォーカリストのタチアナ・パーハと、アルゼンチン人のピアニストが共演した素敵なCD「AQUI」。とびきりの美人じゃないけどその笑顔にはもう抵抗できないという女性っているけど、そういう感じで、いつのまにか部屋の空気がきれい綺麗になっていく。●東京の友人から東芝のHDD(DT01ACA100)を何枚か買ったという事と、iMacのメインメモリにとりあえず入手しやすい銅箔テープを貼ってみたら静かで情報量も上がった、という電話をいただいた。お役に立てて何よりでした。 |

| 2013年12月3日 【WEB版 ストレージ研究】第3回 最近見つけた高音質な3.5inchHDDとHDDケースなど |

| ●お待たせしました。共同通信 Gaudio/PC Audio fanサイトで『【WEB版 ストレージ研究】第3回 最近見つけた高音質な3.5inchHDDとHDDケースなどについて』をアップしました。 今回は具体の機器編なので、ようやくですかという感じかもしれません。 このあとはSONYのHDDプレーヤーなども含めて、テーマを選ぶ予定です。  |

| 2013年12月2日 耳とセンス(感性)と経験値(経験知) |

| ●オーディオに必要な要素はなにかと聞かれて、考えた末に答えたことがある。 「耳とセンス(感性)と経験値(経験知)」 ほとんどはこれで事足りるし、足りてきた。言い換えれば、どのような知識もこれらに反映され統合されなければただのゴミだ。 ●それらの機関の燃料は音楽への愛情だ。 ●知識については、強い思い込みとそれに都合の良い木に竹を接いだような理屈を人に押しつける人たちが多すぎる。「自分がまちがっているかもしれない」という可能性は、より的確で広い(「正しい」ではない)展望を得ることができる可能性があるという事なのに、そのような柔軟性をはじめから放棄して脳みその筋肉を固着させるのはあまりにもったいないではないか。 ●それを妨げているのは、自分を守る事第一という臆病さと、ごちゃごちゃに理屈を積み上げても守りたがる、「自分が一番偉く正しくありたい」というちっぽけなプライドだ。 良い結果を広く共有できるのが、一番大事な事ではないのか?もっとオープンな議論を! |

| 2013年11月27日 心がゆっくりと広がっていく |

●チック・コリアのピアノソロの3枚組。LPで持っているが、リッピングして日々聞きたかったので、ダメ元で買ったボックスセット。だがこれは大当たりだった。 ●チック・コリアのピアノソロの3枚組。LPで持っているが、リッピングして日々聞きたかったので、ダメ元で買ったボックスセット。だがこれは大当たりだった。勿論アナログ音源で、このCDは音も良くクリアな切れ込みと柔らかさが両立して素敵だ。若いときのチックの感性が、カラフルに遊び心豊かに溢れ出す。お勧め。  ●amazon.co.jpではもう入手できなくなり、amazon.comではけっこう高価で値打ちがあるかどうか意見は分かれるだろうが、気がついたときに書いておこう。「Myron & the Works」。マイロンはこのアルバムでは自作曲を歌って、ギターを弾いている。ベースはミシェル・ンデゲオチェロで、ロバート・グラスパー(Key)、チャールズ・ヘインズ(Dr)というカルテットで、スティックのカウントではじまるのでも分かるようにオーバーダブなしの一発録り。 ●amazon.co.jpではもう入手できなくなり、amazon.comではけっこう高価で値打ちがあるかどうか意見は分かれるだろうが、気がついたときに書いておこう。「Myron & the Works」。マイロンはこのアルバムでは自作曲を歌って、ギターを弾いている。ベースはミシェル・ンデゲオチェロで、ロバート・グラスパー(Key)、チャールズ・ヘインズ(Dr)というカルテットで、スティックのカウントではじまるのでも分かるようにオーバーダブなしの一発録り。しかしシンプルでゆったり気味なのにかなり濃い。ミシェル・ンデゲオチェロの存在感がずしりと来る。 マイナーだけど、好きな人はとても好きだと思う。心がゆっくりと広がっていく。 |

| 2013年11月26日 春を待ちながら |

| ●昨日は63回目の誕生日だ。数えの64で来年は実の64歳なので、ビートルズの「When I'm 64.」など口ずさんでいたのが少し前の事のように感じ、過ぎてしまうと早いものだと思う。 ●レバンネン王子と西の果ての海にこぎ出した老魔法使いゲドは「人生も終わり近くなったこのときに、最も重要なのは受け入れる力だ。」と語る。 ●気がつくとここ20年以上も自分の中で荒れ狂っていた嵐がいつのまにか過ぎたようで、夕凪の海のようになっているのは驚きだった。何もなくてもふと笑えるようになったのも、良いことだろう。受け入れたわけではないが、日々の生活を少しは楽しもうかと思いはじめている。 ●今年はいろんなことに見切りをつけた年でもあった。見限ったという方が近いかもしれない。それも大事な要素だろう。 ●オーディオに関して言えば、恐らく最終兵器になるだろうワイスMAN301DSDの外部クロック同期のアップデートと、リアルタイムカーネルが復活する来春のUbuntu Studio 14.04 LTSを待っているところなので、「春を待ちながら」という感じです。まあ、他に秘密兵器もあるけれども、これは分かった人同士の身内だけの話にしておこう。 |

| 2013年11月24日 可能性の広がり |

| ●ラトックシステムの担当者さんが話題のREX KITシリーズを携えて来られたので、あれこれと聴かせていただいた。 さすがにスケールの大きな音だが、少し古めかしい感じもしたので中身を見せてもらうと、製品には付属していないI/V変換部の差し替え自由なオペアンプにOPA627APが使われていた。まあ、共立電子や秋月電子のような専門店ではオペアンプや電源、ケースも相談にのってくれるそうなので、このあたりは電源も含めていろいろと創意工夫をこらしていただければ良いと思う。 ●以前にフェーズメーションのUSB DDC基板を裸のままで使っておられる方が多数おられたので、ケースやアースの重要性に触れた事がある。はっきりと言っておくと、バラックと呼ばれる裸基板の動作確認だけのための姿のままノイズまみれで聴いておられるとしたら、音質などと言うことすらもおこがましい。 アナログが分からない、アースが分からない、などということはオーディオのことを全く分からないのと同じ事なので、どうかこういうキットをうまく活用して、腕と知識を磨いて経験値をあげておいていただきたい。 ●その後は彼個人の所有物だが、インテル第4世代CPUのHuswellを使ったMountain Lionの最新MacBook AirとAudirvana Plus。以前のスノレパなどのモデルにMountain Lionをインストールすると誠に良くないので、どうかと思っていたが、これは大変よろしいということが分かった。 聞くと、このモデルに搭載されているSSDはSATA(max.6GBps)ではなく、より高速なPCIe(PCI Express、 max.8GBps×2)用のSSDを使っており、かなりパワフルなハードウエア構成になっているらしい。バックグラウンドでOSがうごめいても、マシンパワーで押し切れるだけのいかにもMac的なマシンだ。 これなら今後にも期待が持てるので、大変ほっとしてうれしかった。ちなみにMac OS 10.3以降はリアルタイムカーネルになっているのだそうだ。 ただし、いろいろとやりたいとなるとやはりパソコンでないと無理なことも多い訳だが、例えばPCMオンリーだがZikumu Parrotなどで聞くとつくづく可能性の広がりを実感する。 |

| 2013年11月23日 友人達と本達と過ごす沖縄 |

●11月の第2週末は沖縄で過ごしました。到着時は残暑並みの暑さ。 ●11月の第2週末は沖縄で過ごしました。到着時は残暑並みの暑さ。まずは、沖縄ハーレー会の会員でもあるオーディオ仲間にハーレーダヴィッドソンの大型バイクに乗せてもらいました。旧型なので、独特のエンジン音が轟き気分は最高。後部座席の低い背もたれと、足でボディを締め付けてまたがるんですが、カーブでは身体をライダーと一緒に外側にバンクさせたり気分満点。浦添の海に向かって走ってくれたので、海風の中を走るのは最高でした。ありがとう、Oさん。 Yeah, we are easy rider.  ●ウイーンから里帰り中の友人も加わって、沖縄のオーディオ仲間達がノーチラス使いのHさん宅に集合し、主にワイスMAN301DSDを聴きました。近々(恐らく来週辺り)、共同通信のGaudio/PCオーディオfanサイトで第3回を掲載予定の「web版ストレージ研究」で紹介するラトックシステムのHDDケースなども持っていきましたが、大受けだったのは三和のHDDコピー機能付きSATAケーブル。音源ストレージは勿論、システムのクローンコピーもPC抜きでできるので、何人かが早速amazonでポチしていました。 まあワイスのすごさは今更ながら、さらにこれから加えられる機能や性能のアップデートを話すと、みな度肝を抜かれていたようで、少なくともオーナーのHさんは笑いが止まらん、という感じでした。 あ、DSで作成したNASもMAN301DSDはそのまま読み出し再生できます。Kentの話では、Klimaxなどの DSとMAN301DSDを併用するオーナーが急増しているそうです。 (詳細は香港辺りの 別サイトで書く予定です。)  Hさん邸でもワインを飲んでたのですが、夜しか来れないメンバーも合流してワインバーに移動し8時から夜半まで宴会。あ、夜型社会の沖縄ではフツーです。 Hさん邸でもワインを飲んでたのですが、夜しか来れないメンバーも合流してワインバーに移動し8時から夜半まで宴会。あ、夜型社会の沖縄ではフツーです。●それ以外の時間はまた別の友人を昼を食べながら、オーディオ話。また美栄橋には内地では考えられない大型倉庫並みの規模のジュンク堂書店があり、普通はカタログでしかお目にかからない本の現物を手に取ってみることができますし、座り読み用に椅子まで置いてある、そこで本をあさったり、ホテルの居心地良いカフェで原稿を書いてたり。 帰りには牧志の市場(まちぐあ~)で島ニンニク、ナーベラー、お土産用に冷やした島豆腐など最高の沖縄食材を買って帰路につきました。ま、島ニンニクひとつだけでパスタの味は凄く良くなります。食材の話は改めて。 |

| 2013年11月13日 ベコベコ |

| ●昨夜沖縄から帰阪しました。なかなか楽しい滞在でしたが、詳しいことはまた改めて。 ●まあ言葉というのは難しいもので、僕は「ベコベコのドライブで聴いてはいけない。」と書いたことは一度もありません。「データが同じだったら、ベコベコのドライブでも何でも音は同じで変わらない。」というのは光学ドライブについて勉強して実際に聞き込んでいけば間違いでしょう、というのが僕の変わらぬ趣旨です。環境をどう構築するかは当然に個々人の考え方と事情によるのであって、そういう多様性を今後も大事にしていくことに、僕にとっては何の変わりもありません。むしろそのためのロードマップや地図をどこかで誰かが書かなきゃいけないだろうと一足二足踏み込んで行っているだけです。 まあ、ある人の説に寄れば世の中思い込みが80%という事のようで、今後とも誤解を招かないよう工夫を凝らしていくほかはないようです。 |

| 2013年11月4日 今秋はオーディオショーは全てパス |

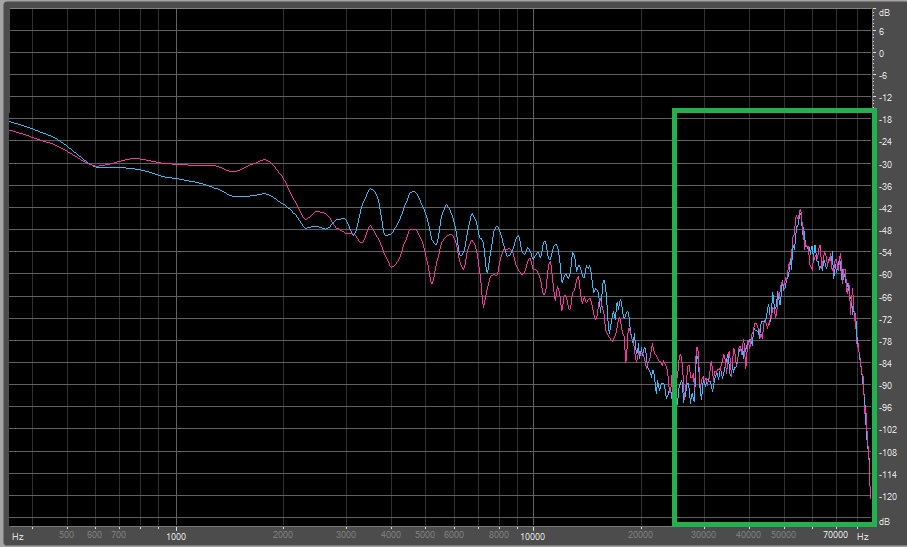

| ●先週末は昨日書いたように母のところに行っていた。なので当然TIASはパス。で、今週末は沖縄に行くので、大阪ハイエンドオーディオショウもパスだ。たまたま日程上そうなっただけだが、今秋はオーディオショーは全てパスです。ま、誰かに会いたいとか無ければそうなるのがほとんどなんですが。 これからの芽が出てくる可能性大な東京ハイエンドオーディオショウのほうには関心がありますが、春は参加者少数で中止、今秋もなかなか厳しそうです。つまり大事なオーディオを作る側の裾野が空洞化しつつあるのかもしれません。 ●質問が適切に組み立てられていれば、半分答えができているのと同じだ、というようなコンセプトには皆さんうなずかれる点が多いと思う。 僕のこのサイトでの主たる関心は「デジタルオーディオ」にあるわけだが、果たしてこの分野で質問、つまり問題点は適切に組み立てられているだろうか?また、それに対するソリューション、あるいはブレイクスルーは在るだろうか? 僕の現時点での感覚は「ほとんどノー。」だ。 ●PCMに関しては、実装回路では標本化定理の前提条件が2つともいまだ実現せず、どれほどビットパーフェクトがどうたら寝言をこいてもDA変換でぶっ壊れてしまうのには何も変わりは無いし、それを視野に入れた開発はほとんど進められてはいないようだ。384KHzとか768KHzとかサンプルレートを多少上げたところで、エイリアスつまり折り返し歪みについてほとんど効果は無く、試算によると2.8MHz/24bitくらいなら効果があるそうだが、そんな大量データを処理できるハードウェアなど存在しない。つまりPCMについての根本的レベルでのソリューション、あるいはブレイクスルーは見当たらない。 もちろん技術者諸兄のご努力により、事後の対症療法的対策ではあるけれども、なんとか実用レベルにはある訳で、いいCDなどを選べば十分音楽は楽しめるので、まあそれで良しとすれば良いのかもしれません。 でも、やっぱり2.8MHzではなくたかが384KHzとか、32bit(浮動小数点)やソフトウェア内部処理のビット数(物理的には24bitインテジャーが限度)でメーカーにごまかされるのは納得できないですよね。 ●「DSDにすれば全て解決!」みたいな手放しでの無責任なアホ論議は未だにネタとして根強いが、昨日のワダラボさんの測定画面に見られるように、DSD最大の問題点である「可聴帯域に近く大量の帯域外ノイズ」については本当にちゃんとDACでフィルタリングできているのか?これについてメディア上で明確な説明は聴いた記憶が無い。その点も含めてPCMでは実現できなかった、録音時に量子化した元音源の再現はどこまでできているのか? まあ現状すらちゃんと認識できない人たちには求めすぎだ、と言われればそれまでですが、こういう基本的問題点を放置しているジャーナリズムとは一体なんであるのでしょうか? で、僕もこの点については勉強しつつあるところです。 ●そして皆さん既にお気づきのように、ハードウェア素子があちこちの分野で頭打ち傾向を示しています。良い例がCPUで一時は4GHzを越えたクロック競争も今は昔で、いまやゲーマー達のオーバークロッキングに残るくらいです。 そのかわりメニーコア、マルチコア、だけど64bitコンパイラーを使っただけの64bitアプリで、本当の並列処理の「リアル」64bitソフトウェアはまだこれからのようです。 ユーザー間には未だに「アップサンプリング」というのはリアルタイムに音源データを書き換える、と思い込んでいる人が少なくないのですが、アップされるのはサンプリングレートだけです。つまり「アップ・サンプリングレート」というのが正しい言い方で、なぜデータを書き換えないかというと,ハードウェアデバイスの能力不足でリアルタイムに書き換えるパワーが無いのです。 なので、ハードウェア素子の一方的な右肩上がりの性能向上があるからちょっとくらい問題があったって大丈夫という思い込みは、既に破綻しています。 ●まあ、ショーに行けば何か面白い物に出会うかもしれないが、アンプやスピーカーなどについてはいま待っている製品の他は特に欲しい物もないし、「デジタルオーディオ」分野での適切な質問や、それに対するソリューション、あるいはブレイクスルーに取り組んでいる人たちはオーディオショーにはほとんど関係が無く「事件は会議室ではなく現場で起こっている。」わけで、試聴機を貸していただいて電話などで話を聞かせてもらえば大体すむ、ということでもあります。今回は日程も重なってしまったので行かないというだけのことであります。一番話をしたかったKentとは先月会えたので、今回は特に会うべき・会える人もいない、というわけで、「ま、いっか。」と。 |

| 2013年11月3日 僕が今年一番ショックだった話の一つ。 「ハイレゾリューション音源」 |

| ●今日は弟一家と一緒に母のところに遊びに行って、模擬店で食べ物を買ったり楽しい一日でした。母もいろいろと沢山食べて、その後はうつらうつらの白河夜船で午睡。のどかな午後でした。 ●僕が今年一番ショックだった話の一つがこのハイレゾリューション音源の話です。 実際に名古屋で聴かせていただきましたし、これ以外の各種データの波形も拝見しました。 いやあ、このケース以外にもいろいろ別の問題もあってまさにため息物ですねえ。  ●「おそらくオリジナル音源からDSD録音したもので、それをそのままリニアPCMに変換したハイレゾ音源でしょう。」とのことですが、帯域外ノイズの問題はPCMよりもDSDはさらに厳しい、ということがよく分かりますねえ。「DSD再生時もアナログ領域でフィルタリングするだけではだめで、そんなことならPCMに変換する方がよほどスマートで良い。」とダニエル・ワイスも強く言ってるのですが、変換しても帯域外ノイズがそのままでは、混変調とか影響ありありなんですね。エンジニアは一体どんな配慮をしているのかいないのか、と思わざるを得ませんねえ。れっきとしたレコード会社がこんなものをプライスタグだけ高く売るなんて、「金返せ」と言われても仕方ないですよね。 ●出始めの頃のHiRes/HiDef(米国流略記)は、アナログマスターテープ(ステレオ)から直接デジタイズした物が大部分で、今聴いてもかなり良いのですが、いつの間にこんな寂しい世界になってしまったのか? ●いろいろな方とお話ししても、HiRes/HiDefのステレオ音源が既にスタジオにあるという思い込みを多くの方がされています。しかしHiRes/HiDefのデジタルマスター音源があったとしてもそれはマルチで保存されているケースが多く、上記のアナログテープの場合もそうですが、「ステレオのHiRes/HiDef音源データ はこれから作業しなければできないので、仕上がりレベルはひとえに作業内容とエンジニアのセンス・スキルに依存する。」わけです。マルチからステレオへのミックスダウンなどは、マイクアレンジなど録音時の状況を知らない別のエンジニアが一からやるのは、かなりハードなタスクになります。 そりゃあ手元に既にあるステレオマスターから「変換」した方が早くて、安上がりではあるんですけどねえ。これではねえ。 ●香港のKentはAsia WEISSなどの仕事で忙しく、新録音Jazz Prolog 4のリリースは来年になるのは間違いなさそうです。結局、Kentやワオン・レコードのように確かな蔵元の信頼できる仕込みや、こういう耳とスキルを持つ人の評価が高い音源に絞って買うのが一番確実なようです。 |

| 2013年11月2日 「大人のための はじめてのネットワークオーディオ」 |

●少し体調が悪くて、セーブしていました。爽やかな秋は大好きなのですが、アレルギー持ちには少し堪えるようになってきたり、気温の変化について行けてなかったり、やっかいなことです。 ●共同通信社「大人のための はじめてのネットワークオーディオ」が本日発刊されました。 ●共同通信社「大人のための はじめてのネットワークオーディオ」が本日発刊されました。僕はインフラ担当で、「音にこだわる人のための高音質リッピング環境」(p.90)というコラムや、インタビュー記事「音にこだわる人のためのLAN構成とネットワークの基礎知識」(o.110)や「インターネットラジオで世界につながろう」(p.124)、「ネットワークオーディオ用語辞典」(p.125 編集部と分担)を書いております。 このうちインタビュー記事については、LANの具体的使いこなしにつながるTipsが沢山含まれており、是非ご覧いただきたいと思います。 また小さいコラムですが、「NASのバックアップに最適なツール発見」(p.82)も是非ご覧ください。サンワサプライの「HDDコピー機能付きUSB3.0/SATA変換ケーブル」というのですが、接続状況チェックにPCを使うだけで、実際はPC抜きにアダプタだけでこのコピー機能は動作して、システムの「クローンコピー」を作ることができます。もちろん音源ファイルのコピーや、音源とLinuxシステム領域が混在したNASのHDDにも超お勧めです。 NASの設定だけでも初心者には大変ですし、例えばダニエルワイスのように数万枚のCDコレクションを持っている場合でもなければ、無理をしてRAIDに取り組む必要も無いと思います。 |

| 2013年10月27日 Kent来訪(1) |

Kentが遊びに来たときWEISS MAN301をiPadで操作する筆者。  Kent近影。MAN301の横で。 |

| 2013年10月24日 「東京音カフェ紀行」 |

●Kent Poonはいままだ台湾のようで、現地で「東京音カフェ紀行」を買ったとFaceBookにあったので、早速買ってみた。 ●Kent Poonはいままだ台湾のようで、現地で「東京音カフェ紀行」を買ったとFaceBookにあったので、早速買ってみた。ちょっとした息抜きに良い本で、とても楽しい。うちの近くでもこういう見せないかな、と思うけれども1件だけ有線らしいけどいつもボサノヴァがかかるところがあるくらいかな。 同時にアナログへの意欲を刺激されて悩んでいた盤の問題をどうするか決めた。 ●こういう風に肩の力を抜いて音楽に接したいのに、仕事柄からかどうしても真正面からになりがちだ。そろそろ我がところの方を大事にしたい。 p.s.僕はFaceBookで活動するつもりは全くありません。友人達の動向を時々見るだけです。 |

| 2013年10月22日 溶けることすらも恐れない |

●昔、塩野七生さんの本でイタリアで一番本格的なジェラートの店はシチリアにあって、お客は皆男性ばかりだという話を読んだことがある。つまり濃厚でクリーミーな本格派は女性にはカロリー的に荷が重いのだろう。 ●昔、塩野七生さんの本でイタリアで一番本格的なジェラートの店はシチリアにあって、お客は皆男性ばかりだという話を読んだことがある。つまり濃厚でクリーミーな本格派は女性にはカロリー的に荷が重いのだろう。●ブリジット・アングレールが弾く2枚組のこの「ノクチュルヌ」はそれに通じるところがあるかもしれない。どちらかと言えば切れ味重視傾向の流行のショパンとは少し違って、溶けることすらも恐れない、自然な濃いロマンチシズム。もちろん通して聴いても良いが、時々1曲ずついとおしむように聴いていただくと、また別の味わいがあると思う。 ●来月2日発刊の共同通信社「はじめてのネットワークオーディオ (MOOK21) 」の原稿出しは終わって校正に入っています。 LANの使いこなしについての取材記事が、具体的に皆さんの役に立つと思います。 |

| 2013年10月16日 「これが音楽CDのリッピング」 |

| ●おお、juubeeさんが「これが音楽CDのリッピング」というページを起こしてくださいました。 CD-ROMではなく「音楽CD」についての情報が風化しつつある現在、またリッピングについて混乱した情報が入り乱れている現在、光学ドライブについての深い経験と測定をふまえた情報はとても助かりますし、各種情報をポータル的にまとめていただいているところもありがたいことです。 基本的な認識や文脈については共通する部分もありますが、もちろん考え方が違うところもあって当然です。重要なのは、事実関係の把握と慎重な理屈立てや作業仮説の組み立て、経験による裏打ちと傾向把握、そういう部分だと思います。 ●このサイトの記述にしても余り細かく慎重を期していると文章が煩雑になりすぎたりするところがあるので、論旨を明確にするためシンプルにまとめている処もあります。 しかしHDDや音楽CDのメカニズム、PC内部の処理、それらがアナログ回路上でのデジタル情報処理であることなどは事実に基づく情報であり、まずはこのような基礎知識が第一に重要です。 また、デジタル処理に伴う超高周波ノイズや歪みなどと同様に、ジッターもアナログ量であり、音質への影響は基本としては THD+N(全高調波歪み率+ノイズ)へのこれらの混入によるもの、という説は、十分に根拠のあるものだと考えています。(実際は多様な経路が想定されます。7月26日記事中のダニエル・ワイスの説明を参照してください。) 実は「CDのサーボ電流」についても見るべき資料はアマチュアサイドにしかなかったと思います。御社大事の日本的組織の中では限界があるのかもしれませんが、メーカーさんももっと情報公開に努めていただければと思います。その点、先日の日経BP MOOKでの麻倉さんのインタビュー記事でのマランツさんのノイズなどについてのお答えはなかなか秀逸だったと感じました。 ●今日は久しぶりに東京の友人から電話をもらってとてもうれしく思いました。お体大切にして長生きしてください。 また12日(土)には台湾でオーディオ展に参加している香港のKentが、3年ぶりに我が家を訪ねてくれました。これは改めて続報いたします。 |

| 2013年10月14日 「ハードディスクのサーボ電流」は音質に影響を与えないのか? |

| ●光学ドライブ一つを取ってみても、総合的なデジタル技術やアナログ技術、かけるコストなどの結果トータルとしての製品なので、沢山使ってみて実際に聴かないと分からないことが山ほどある。光学ドライブについてはjuubeeさんがいろいろと取り組まれているような積み重ねの成果が大事だと思う。これは「理屈」あるいは「仮説」(この言葉の意味分かっておられますか?)を立てるだけではなく、また一つ二つだけを取り上げても「全体傾向」の把握はできないからだ。また切り口が非常に多数あるので、その重点の置き方なども含めて、トータルの説明の組み立て方に違いが出てきても当然の事だと思う。まだ全貌は分かっていないことであり、しかも具体の「製品」となると、これまたいろいろあるということを「実感」できて、初めて展開できる論旨があるという訳だ。 例えばリッピングソフト(リッパー)の音質評価も、その設定とか使用するドライブはハードディスクも含めてトータルで変わってくるので、いろいろあっておかしくない。 重要なのは、 ・リッパーによって音質が違ってくる。 (特に「雑記 2013/10/8 cdparanoia」) ・光学ドライブやストレージによっても音質が違ってくる、 という基本だ。 ●市販音楽CD上の記録データはプレスされており物理的に安定した状態です。しかし、デジタル回路と呼べども実際はアナログ回路上で電圧により2値判別してデジタル情報を処理しており、電子回路上を流れる信号は電源などを経由したノイズや誤差も含む歪みなど常に不安定な状態にさらされていることを明確にイメージしてください。「ドライブのサーボ電流」もその影響する要素の一つでしょう。 ●CDとそのエラー訂正機構についての基礎知識すら無く、ハードディスクについて具体的な勉強もせず、多数の製品を使ってみもせず、リッパーやそのOSも含めて使いこなしもせず、「データだけを正しく記録できれば良い」などということを言うのは、「デジタル記録するのはデータだけだが、全てはアナログ機器上で行われる。光学ドライブのデータはCDDA形式で伝送される。それはPC内部でrawPCMフォーマットに演算・変換されて、さらにWaveやFLACに演算・変換されてHDDに記録される。(再生時にはこの逆ルート) また、HDDの機種によってハード・ソフトは異なり、そのためHDDのディスクの内部の記録位置などの状況は個々に違ってくるので再生状況も異なりうる。また、これらに処理に伴うノイズや歪みなども含めて、データ以外の要素がアナログ回路に影響を与えうる。」という大局観や全体像が欠落していることを、示しているだけです。 第一、光学ドライブの音が個々に違うならば、その音質を反映しないリッピング環境はそれ自体の質が問われることになりませんか? まあ、こういう幼稚な「知恵熱」現象、自分を疑う懐疑精神の欠如、論理破綻については別途整理しましょう。 ●とりあえずその一つ。日経BP「これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014」で、麻倉怜士さんがマランツさんへの取材記事を書かれていることを9月14日づけで触れています。 このときはあえて触れなかった「?」という点の一つは、麻倉さんが「PCオーディオのように回転系を持たない音」などと書いておられることで、これは完全な間違いだと言うことです。また、マランツさんもなんでそれを訂正されないのでしょうか? PCオーディオでも、CD直接再生ならCDドライブ、リッピングデータ再生ならCDドライブ初のデータを記録するハードディスク(HDD)という回転系をもろに持っているのに、麻倉さんはじめメディア関係者や多くのユーザーの意識の中では、HDDは「ブラックボックス」あるいは聖域のようになっていて、勉強不足で知識がごそっと抜け落ちているからです。 回転系だから記録位置も異なるなどと言う基本的知識と想像力が無い。つまりはPCそのものの全体についてのイメージを持っていない。 来年の号ではHDDメーカーに取材に行ってもらわなければいけないでしょうね、日経BPさんよろしくです。 ●で、今回は、さらに一つ基礎部分にくさびを打ち込もう。「CDドライブのサーボ電流」は取り上げられる事はあってもメーカーさんがこれをちゃんと実証的に説明したのは見たことがありません。わずかにSONYの「かないまる」さん(金井さん)が「電源に突き刺さる」という適切な、しかし音質への影響の仕組みについてはいまだ説明不足とも言える指摘をなさっているくらいでしょう。 でも、もっと不思議なのは、「ハードディスクのサーボ電流」は音質にどう影響を与えるのか、あるいは与えないのか?、ということについて、いまだ一度もオーディオ界では論議されたことがない、という事です。HDDは5400~10,000回転/分という強烈に速い速度でディスクを回し、またヘッドはアクチュエーターという電磁石で移動させているわけで、当然サーボ技術やデジタル制御が用いられています。 これは高速な回転系なのに音質に全く影響しないのですか?これはオーディオ界全体の勉強不足だと思いませんか? メーカーさん ジャーナリストさん(編集部を含む) ユーザーさん 皆さん真剣にこういうことを考えてくれませんか? こういう基礎知識抜きに、SONYさんのHDD付きネットワーク・プレーヤーについても適切な評価や評論を展開できるとはとても思えないのですがねえ? もちろん「製品」として提供されるから、ジャーナリズムやユーザー側は考えなくてすむ、ということもあるかもしれませんが、それには既に時遅しです。 態度を明確にしていただけないでしょうか、おのおの方? |

| 2013年9月29日 「1Q84」 |

| ●村上春樹と僕とは同い年で、彼の生家を埋め立てた芦屋の海辺の団地に僕が住んでいた時期もあり、結構リアルタイムに読んできたが、ここ10年くらい読む気がしなくて、新刊も全く読んでいなかった。オウム教団のサリン事件の本辺りから、彼は大きな苦しみと模索の時期にいたという気がしている。 「羊を巡る冒険 三部作」や「海辺のカフカ」あたりでは、「絶対的な悪」は例えば羊やカフカ少年の父親のように、どちらかと言えばメタファー(暗喩)的に語られていた。それは面白くもあったが、「ねじまき鳥」なんかでは出だしを読み始めただけで読みやめてしまうような、つきあいきれない手垢も感じさせるようになっていた。 それが「どちらかといえば普通の具体的な人による具体的な悪」の大きな集積に接して、どこかで収拾が付かなくなって来たのではないかと言う気がするが、あくまでこれは推測なので。 こっちもいろいろ抱えているので、ある大先輩がマーラーについて「他人の苦悩まで抱え込む訳にはいかない。」と行ったように、気にはしつつ距離をおいていたというわけです。  ●一昨日書店で「1Q84」文庫版を初めて手にとってみて、「物語が還ってきている。」と感じたので、昨日1日をかけて読了した。 ●一昨日書店で「1Q84」文庫版を初めて手にとってみて、「物語が還ってきている。」と感じたので、昨日1日をかけて読了した。●もちろんリトルピープルとか、空気さなぎとか「らしき」設定はあるけれども、個々の人間についての丁寧な内外面の描写が積み重ねられていることが、かれの「回復」といって良いのか、あるいは「進展」といっていいのか、何かしら新しい地平を感じさせる。 リトルピープルもその声を聴いて利用しようとする宗教団体も、それ自体は悪でもなければ善でもないのだろうが、結局は一つの組織や権力ができてしまうと、周りの人間を利用したり不都合な人間を抹殺しようとしたりするわけだ。背景にあるDV(ドメスティックヴァイオレンス)も、加害者の男達の「処理」には危ういところがあり、だからこそ常なる正当化が必要なのだろう。その意味では主人公の一人に、僕には感情移入しきれないところが残る。 主人公達の20年越しの再会も、元の世界かどうかは分からないが月が一つだけの別の世界への移動も、「羊を巡る冒険 三部作」のような清新さやある種の弾力性を感じさせる訳ではない。 絶対的な悪という抽象的なものではなく、例えばどこかのネットの世界でフツーの人が別の人を「平気で」「無神経に」傷つける、といったことのどうしようもなさがフツーに存在し続けているからだろう。いずれそれは日常的な人間の世界であり、「結果として」そこに多様に存在する悪意の事なのだ。 さてここから彼はどこへ歩き出すのだろう? 「移動」ねえ。 ●右手についた傷がなおりかけてまた悪化してきたので、今日は特になにもせずに音楽を聴くことにしよう。 |

| 2013年9月27日 感性と微笑と和合だけじゃだめなんじゃない? |

| 日経さん、[有料会員限定]なのにまたネタばらしちゃってすみません。<(_ _)> もともと官庁のシステムはばらばら開発で、セキュリティをはじめかなり恐ろしい状況らしくて、官僚OBの受け入れも怠りないNTTデータが根っこを押さえて、IT各社は下請けでおこぼれに預かるというこれまでの開発の流れだそうです。 銀行システムも合併した各行内の旧行同士の勢力争いもあって結構いろいろあった間に、インフラは放置されていたみたいですねえ。しかもぎりぎりになって露見。 東電・原発担当・関連官庁などといい、日本的組織の劣化・風化を感じる今日この頃です。 感性と微笑と和合だけじゃだめなんじゃない? 星野監督、の「情と非情」、チーム一変の「断捨離」が日本全体に必要なのかも。 ******************************** 銀行の大口決済システム、月末にも容量超過の恐れ 編集委員 太田康夫 2013/9/27 10:18 [有料会員限定] 『銀行口座間で決済する大口内国為替取引で、取引件数がシステムの容量を上回る恐れがあることが明らかになった。システムを運営する全国銀行資金決済ネットワークは上限突破を回避するため、参加銀行に対し、顧客への取引日の前倒しの呼び掛けや、別の手段での決済を求めている。民間銀行による円滑な決済が十分に確保できなくなっている異常事態で、東京市場の地盤沈下に拍車をかける恐れがある。(以下略)』 ******************************** 星野監督、楽天でもチーム一変の“断捨離” 2013/9/27 7:00 |

| 2013年9月24日 JRiver Media Center 19 |

| ●昨日はWOWOWでSuperflyのライブなどが豪華3本立てだったので、それを聴きながらいろいろと作業した。 僕は最近全くの初心者の方は別として、ある程度やっておられる方には「5千円程度ですから、そろそろ有料ソフトウェアを使いこなしませんか?」と声をかけている。良いソフトは要するに音質が良いのです。 まずは再生ソフトでMacならダントツでAudirvana Plus。これが体験版と有料版では結構音質が違うらしく、体験版だけでは分からないところがあるようだ。スノレパ+Audirvana Plusは、市販再生環境では最右翼の高音質だと思う。  ●Windows用にはWave File Player、NUendo4など我が家の定番ソフトがあるが、Ratocセミナーにも備えて、DSDデータの再生もできる物を探しておりJRiver MC18が音質使い勝手でこの定番に加わった。 Windows7ではJRiver Media Center19がすばらしい。Well Tempered ComputerでJRiver MC19がメモリから再生するメモリープレイヤーにアップグレードしたのを読んでいたので、今日は期間限定の体験版を使っていろいろと設定など触りながら、主にMusic Rock(ASRock Z77E-ITX/Core i3)とOrpheusで音を聞いた。確かにメモリから再生する設定だとMC18よりかなり良い。そこで、Nuendo4用を想定して16GBあるメインメモリから1GBのRamdiskを切り出してあったので、そこにJRiverをインストールして鳴らすと、これがまた深みがあって静けさの味わいもあり、とても素晴らしい。Windows環境だとOrpheusやWeiss DAC2のクロックを簡単に切り替えできるので、これならHiRes/HiDef用に十分使える。早速ライセンスを購入して長期使用できるようにした。 JRiverはどちらかと言えばWeiss DAC2に合うような気がするのでMusic Rock、Ubuntu StudioサイドではOrpheusで主にCD音源を、Windows7/JRiverサイドではWeiss DAC2やRatoc RAL-DSDHA2でHiRes/HiDefとDSDを聴くことになるだろう。これでMusic Rock(ASRock Z77E-ITX/Core i3)ではDSDも含めUbuntu Studioとまた違う高音質で、Windows7を楽しめるのがありがたい。 ●また、JRiverは2台までインストールできるので、6月のRatocセミナーで大活躍したASUSのWindows7デスクトップにもインストールした。いつか皆さんに聴いていただく機会もあるかもしれない。 |

| 2013年9月22日 電子書籍・音楽の関税ゼロ TPPで合意へ ネット産業を育成 |

| 日経さん、ごめんなさい。m(_ _)m 2013/9/22 3:30[nikkei有料会員限定] 【ワシントン=鈴木大祐】環太平洋経済連携協定(TPP)交渉で、インターネット上で売買する電子書籍や音楽ソフトには域内の関税をゼロにする方針で一致していたことがわかった。無税措置を続けることで成長産業の育成を優先し、市場を広げる狙い。貿易文書の電子化などでも議論が進んでおり、「電子商取引」分野の交渉は大筋合意できそうだ。 複数の交渉筋が明かした。電子書籍などの無税措置は今でも世界貿易機関(WTO)が暫定的に決めているが、国際慣行にすぎない。TPPが発効すれば複数国間で関税ゼロを国際条約とする初の貿易ルールになる。 (中略) デジタル化商品の無関税を巡っては欧州連合(EU)が消極姿勢だ。EUは「自国のソフトウエア産業育成の阻害になる」とWTO会議で主張し、将来の関税化を検討する姿勢を示す。TPPで無関税が決まれば、EUは日本や米国と交渉中の経済連携協定(EPA)で関税化を求めにくくなる。 アメリカが走る。 著作権はまた別問題で、いまのところ各国別。で、青息吐息の国内音楽レーベル各社が配信に乗り出したが.........。音質はさらにまた別の話のようだ。 |

| 2013年9月20日 我が還る日はいつの事ぞ。 |

| ●今日は自分の休日。秋めいた穏やかな1日だった。朝、リビングに入っても開け放した窓からはさわやかな空気が秋のにおいとともに流れている。陽が高くなって、光が強まっても少し体を動かせば汗ばむ程度で、もはや夏が逝ってしまったことを穏やかに告げる。 光はゆっくりと変化していき、部屋の中にはいろんな影ができる。もし、もっと風のある日で、例えばここが岬に面した天井の高い部屋であれば、何枚ものイカットクロスを窓辺に垂らして、風に形を与えることだろう。列柱はなくとも、ボードレールの「前世」さながらに、海の風が潮のにおいを運ぶことだろう。 ●そのような移ろいゆく光の中で、あちこち座る場所を変えて、本や雑誌を読みしばし思い出にふけり、なにやらものを思う。音楽は我が内に既にある。とても贅沢な空間であり時間だ。ヨーロッパの人々が日本の家は明るすぎるというのが、よく分かる。愉しむべきは移ろいゆく様々な光なのだ。そしてそこにできる陰と影なのだ。 しばし座禅を組み瞑想にふける。僕には左足がないので吉祥座しか組めないが、いずれ訪うのは偏界か我が内なる矮小な宇宙に過ぎぬ。静かに過ぎゆく時間にはただゆっくりとした充足感が漂ってくる。我唯知足。 ●昔理想としたのは「祈りと労働」の修道院の生活だった。あるいは晴耕雨読の雲水か、竹林の七賢か。静けさはそこでのマストアイテムだ。 足のことなど外に出にくいこともあるが、いまの日々の生活は結構これに近いところがある。友人達とはメールで連絡を取り合い、電話で話をして、たまにはそれすらない日もある。いろいろな経緯でこうなってきた。時に胸迫るものをかみしめることもあるが、これも人生だと、音楽に、時には酒とともに思い出の腕の中に頭を垂れる。浮き世離れした生活なのだが、できることならもう少し暖かい土地で静かに過ごしたい。過ぎてしまえば一期は既に夢のようだが、まだ狂うつもりはない。 ●音楽が必要だから、オーディオに手を染めているのに過ぎない。未だに現に聞こゆる音は我が深淵を揺さぶるからに過ぎぬ。しかし、我が内のみで もう良い。 実に途に迷ふこと其れ未だ遠からず 今の是にして昨の非なるを覚りぬ 舟は遙遙として以て輕く上がり 風は飄飄として衣を吹く 征夫に問ふに前路を以ってし 晨光の熹微なるを恨む (「帰去来の辞」) ●さて、我が還る日はいつの事ぞ。 しかしてなお滅ぶ者は滅ぶるに任せよ。 |

| 2013年9月19日 CentOSって何? |

●ついでに「CentOS6」について。僕が参考にした「CentOS 6で作るネットワークサーバ構築ガイド」(秀和システム)からご紹介だけ。 ●ついでに「CentOS6」について。僕が参考にした「CentOS 6で作るネットワークサーバ構築ガイド」(秀和システム)からご紹介だけ。「CentOSの特筆すべき点は、商用のディストリビューションである Red Hat Enterprise Linux Edition と機能上の互換性を維持している点です。オープンソースプロダクトとしてソースコードの公開されている Red Hat Enterprise Linux をベースに、Red Hat Inc.の商標やライセンスに関連する部分を除去し、独自のディストリビューションとして作り上げています。」 確かにサーバ用としてはCentOSも堅調で安定した良いOSのようですが、オーディオ用としてのパッケージ、つまりソフトウェア自体に使えるものが非常に少なく、JackもFFADO(Fiorewire用ドライバー)もありませんし、Real Timeカーネルも自分でコンパイルせねばなりません。 Ubuntu/Debian系よりもいっそうオーディオ的には寂しい環境なので、個人的に音楽用に使うのはやめましたが。 ●ちなみにこの本は全体的にネットワークなどの基礎概念も含めて、NFSやSambaなどの概説があるので、なかなか良い参考文献です。DLNAサーバについては記述がありませんでしたが。 オープンソースの考え方としては、先日9/5に紹介した「伽藍とバザール」.がより一般的で良い本でした。 |

| 2013年9月18日 救いがない |

| 天の川オーディオ研究室 assi殿 僕が忙しい中でわざわざメールでやりとりを重ねているのは、迷惑をかけられたとは言え僕なりの配慮を重ねた上なのに、なぜぶちこわしにするのか? 人との意見のやりとりというのがどういう流れのものか、あなたは全く分かっていない。納め方というものは交渉の余地のあるものだし、まずはあなた自身の姿勢の問題だ。指摘されて腹が立つなら立つで、何よりも率直に僕に直接言えば良いのに、なぜサイトの書き込みに走ってこじれさせるのだ? それは少しでも自分に有利な内容なら、公開したら自己防衛につながるという、自己の体面優先の幼児的判断で逃げただけでしょう。 ちゃんと意見交換できるなら、サイトで書くことなどなしに納められるはずなのに。こういう風にしか人とコミュニケーションができないあなたは社会性ゼロの幼児に近い。 CentOSなんかとっくに知っとるわい。使ったこともあるが、オーディオ的にはUbuntu/Debian系よりさらに寂しい環境で、JackサーバやFirewireも使えないので、さっさとやめた。 友人にLinuxエンジニアで詳しいのがいるので、時間ができたときにlesserGPLなど教えてもらう話もあるくらいだ。その際、まず何よりも、内容確認が先だと言う話を聴いている。つまりは相手方との話し合いだ。 また、ライセンス料と価格の話は実際にそう言う人がいるわけで、こちらが言ったわけでもなく、別の枠組みの話として書いたのを曲解している。 僕が勉強する意思がないとか、分かる気が無いとか決めつけるのは、あなたが自己中からくる甘い見通しと超舌足らずな言葉で点数稼ぎに走って、うまくいかなかった経過を棚に上げて、その自分の失敗を人の勉強不足・知識不足を強調してそれにすり替えようというだけのことだ。 だがGPLよりも他に重要なやるべきことは僕にはたくさんある。 まだまだ教育的指導しようかと思っていたが、だが、こんなばかげた話にはとてもつきあえない。 永遠にさようなら、二度と関わらないでいただきたい。 御田照久 2013_9_18 p.s.二度と関わるなという事はサイトの書き込みもしないと言うことだ。いずれにせよ、これで終わりにしていただきたいものだ。貴サイトURLは全PCから削除した。 ついでに10数年やってますが、名指しで非難したのは初めてだ。良くやってくれるよ、全く。絶対地球人じゃないと思うね。 |

| 2013年9月14日 良くできました。まる。 |

| ●環境と耳と聴き方が違うと、人によって意見が違っていても当然で、音質評価は人によりかなり違います。ただ、「信頼すべき」評価結果が多数あれば、自ずと見えてくるものはあるので、問題が①音質差があるのか無いのか、②音質差のベクトル(良くなっているのか、悪くなっているのか)、がまず第一で、③音質差の程度(差が大きいのか小さいのか)は、どちらかと言えばその次の話です。 リッピングについて言えば、以前からそれなりの耳と装置とスキルを持つ友人達から多数寄せられていた意見では、「リッピングすると、音質は丸く・薄く・細くなる。」というのが共通した意見で、ただこの頃はCD専用ドライブは各種選べた幸せな時期とは言え、ストレージもさほどたいした環境ではなかったので、その分割引して考えなければいけないのかもしれません。 ●juubeeさん(2013/9/13)も書いてくれていますので、こちらでも一応書いておきましょう。  日経BP「これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014」で、麻倉怜士さんがパイオニアとマランツの2メーカーに取材しておられます。 日経BP「これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014」で、麻倉怜士さんがパイオニアとマランツの2メーカーに取材しておられます。メーカーさんにお話を聞くのは勉強になることで、良いことだと思います ●パイオニアの取材での近藤俊康さんは元同社常務で、BDドライブ主流の今日まで何とかオーディオ用静音設定とCDに関する各種ノウハウを製品化してこられた原動力です。パイオニア本社には同氏の薫陶を受けたオーディオと音楽が飯より好きなスタッフが何人もおられて、その方達が今日唯一静音設定可能な光学ドライブを世に送り出しておられるわけです。 「PureRead機能の効果を検証」という麻倉さんの関連コラム(p.42~43)では、 1.BDR-XJ02JMとアップル「スーパードライブ」との音質比較では「BDR-XJ02JMの方が断然音が良かった。」「ドライブ自体の音質差は間違いなくある。」 2.「CD直接再生とリッピング(AIFF)再生での音の違いを聴いた。いずれもPureRead機能をオフにしたBDR-XJ02JMで聴いたところ、明らかに直接再生した方が音が良い。」と麻倉さんは書かれています。 「はいはい、まあようやく実際にも聴いて分かってきてくださいましたか、待つのは長かったですよ~。」というのが正直な気持ちです。ただし2のリッピングはストレージ環境とリッパーも明記すべきです。でないと追い検証できませんから。 3.「PureRead再生は効くか。」では「音質は標準、Master、Perfectの順番だった。もっとも、その差は小さい。」と麻倉さんは書かれています。 これは素直に読めば良い方からの順番でしょう、まあMac用のBDR-XJ02JMには静音モードがなく、CDの盤質に依存しますから当然ですが。 正直本文記事などの細部ではビミョーに「ん?」という箇所もありますが、まずはメーカーさんに直接取材されて勉強もされたという成果を喜びましょう。 p.s.BDR-XJ02JMについては、こちらに僕が紹介記事を書いていますが、より高度かつヴァーサタイルに活用できるのはむしろ静音設定が使えるWindows用のBDR-XJ02Jなので、その使いこなしについては今後補足記事を書きます。 ●またマランツ取材「PCオーディオとピュアオーディオとは何が違うのか?」(p54~55)も、麻倉さんのご担当記事です。 細部ではビミョーに「ん?」ありだし、メーカーさんからはもっと話を引き出せると思いますが、まあ「CDプレーヤーはビジーだから....」とかいうレベルからは抜け出しておられるので、これも基本的には慶賀すべき事でしょう。 ちなみに「CPU」の電源変動についてごそっと抜けているのはマランツさんも分かっておられるのか、単に抜けているだけなのか、片手落ちと言うには大きすぎる要素です。 NA-11S1のレシーバーICのGNDをUSB端子での接続状況を検知してNA-11S本体もしくはパソコン側に切り替える、などというのは拍手モノです。ノイズについてのマランツさんの指摘も基本的に適切かと思います。 ●まあ、これまでしつこく書き続けて、多少は成果も反映されきたと言うことかもしれません。 あきらめかけていたのですが、今後もあまり過度な期待は抱かずできる努力を致しましょう。 (注)同業者だから褒めたとか言う勘ぐりはしないでくださいね。 できることなら切に切にせっかくの「芽」を育てたいんですよ。 日経BPさんも編集委員のお一人が統括して、力を入れておられますので、是非書店で手にとってそれをご確認ください。 |

| 2013年9月12日 デジタルデータだけが残っていてもだめなんですよ。 |

| ●リッピング関連はデマや嘘の温床の一つでもあるので、まあ遺言の一つみたいなものとして粗筋だけは書いておきたかった訳です。とっつきは書いてあるから、後は各自がんばりたい人はがんばってね~、ということで。 それとまあ静音設定のできるドライブがまだあるうちに書いておいた方が良いかな、ということもあります。ストレージについてはもう少し何とかなりそうなので、その関連も含めて少し踏み込んでみた、という事ですかな。また、それが「再生」されるソースそのものになるわけですから、再生そのものの問題でもあるのですね。 ●そういう点で言えば、基本を語らずしてなにを語るのか?ということもあります。 今度の「WEB版ストレージ研究」の第2回ではそこらにも少し触れますが、なかなかアップされませんなあ。  ●先日我が家にクラッシックをほとんど聞かない若い方をお招きした時に、内田光子さんのシューベルト/ピアノソナタで、Philips盤のCDの旧プレス(EU,Germany,USA)とドイツでの新プレス(ボックスセット)を聞いてもらったときには、歴然たる音の違いを一瞬でわかってもらうことができたのですが。 ●先日我が家にクラッシックをほとんど聞かない若い方をお招きした時に、内田光子さんのシューベルト/ピアノソナタで、Philips盤のCDの旧プレス(EU,Germany,USA)とドイツでの新プレス(ボックスセット)を聞いてもらったときには、歴然たる音の違いを一瞬でわかってもらうことができたのですが。レーベル名だけが残ったとは言え、Philipsというレコード会社そのものが無くなりエンジニア達や設備がなくなり、工場部門がハノーヴァーのエミール・ベルリナース・タジオだけとなった今、デジタルデータは残っていても、製品化していく過程で、例えば、元の録音状況などを知らないエンジニアがそれを勝手にいじくり回して似ても似つかぬ音になった「The Orginals」とか、変なものが世に出されています。 そう、音質というものは総合的なスキルや設備によって支えられ、現実化されていくわけで、デジタルデータだけが残っていてもだめなんですよ。 まあ、文化というものは、このように密やかに空洞化あるいは劣化していくものなのです。 p.s.ボックスセットにも良い物はたくさんあります。たまたま今回はボックスセットになっていた、ということなので短絡なさらぬよう。 ●仏Alphaレーベルのオーナーが変わったという情報を聞き込んだので、とりあえず米amazonからレア系のCDを何枚か確保しておきました。 いやあ良い盤のCDを最短距離・高品位クロックで聞くのは、かなり良いです。米amazonやArkivMusicあたりの方がこういうものは安く沢山そろいますね。 ●まあ、僕らは絶滅危惧種なのかもしれませんが、これからの10~15年くらいは悠々と遊べるだけのネタも持っていて、実は個人的には全然困ってないのですね。「後は知らない。」と腹さえ括くれれば、ですが。(笑) なので、本当に良いワインは輸出しないらしいイタリア人のように、現世利益の身内優先ラティーノになって、例えば安くて美味しいワインなど絶対にここには書かない。あ、スーパータスカンよりも、最近はスーパースパニッシュのようですよ、「神の雫」によれば。 |

| 2013年9月11日 使える音質のリッピング環境を作る。~リッピングして余計なプロセスを経て、演算もして、音質が良くなるわけがない。 |

| ●juubeeさんもいろいろと書いてくださってます。パイ(パイオニア)もプレク(プレクスター)も静音で設定して、リッピングに使うのが当然と思ってましたが。まあ、どっちでも結果の音質が良ければ良いんですが、リッパーやストレージ環境がねえ。 ●正直に言うと、「リッパーの制作者達は音や音質を本当に分かってるんだろうか?」と感じますねえ。 例えばAudioPhile Linuxの作者が、「さあ音質を向上させるためにリッピングしよう。」などと書いているのを見ると、こいつはアホじゃなあ、ただのコンピュータ屋じゃなあ、としか思えないですね。 ●リッピングして余計なプロセスを経て、演算もして音質が良くなるわけがないし、実際に空気感や音場感は後退して丸い・細い・平板な音になるのが基本的な傾向です。 なので、対策としては ①ストレージ環境を電源も含めできるだけ高音質化する。 ②変化はしても使える音質の、良いリッパーを探す。 この2つしかないようです。 ①はGaudioサイトの「WEB版ストレージ研究」第2回で具体提案します。 ②はMacならXLDのCDパラノイアエンジン設定。LinuxではCDパラノイア。 Windowsでは業務用の高価なソフトですが、WaveLabsかNuendo。僕はEACは薄く平板な音で大嫌いです。iTunes最低。で、ワイスMAN301でLinuxのCDパラノイアを簡単に良い音で使えるので、Windowsでお金を払ってまでわざわざ探す気なし。といっても残ってるのは何とかアンプくらい? それでもだめなら救いがないので、手つかずに残しておきます。 もともとやかましい音源を、聞きやすくするのがリッピングだと考える方は、それはそれで良いんじゃないでしょうか。結果オーライですから。何せ利便性はすばらしい。 |

| 2013年9月6日 暑気払いとようやくの秋の気配の到来を歓迎して |

●閑話休題。BTW(By the way),let's change the subject. 暑気払いとようやくの秋の気配の到来を歓迎して、Miles Davis「ビッチェズ・ブリュー・ライヴ」。 暑気払いとようやくの秋の気配の到来を歓迎して、Miles Davis「ビッチェズ・ブリュー・ライヴ」。ワイト島フェスティヴァルでのライヴを中心に、「ビッチェズ・ブリュー」を録音する直前の時期のニューポート・ジャズ・フェスティヴァルにおけるライヴ (未発表テイク)を3曲加えたもの。 特に冒頭の「Miles Runs Voodoo Down」が恐ろしく格好良い。「ロックなんか目じゃない。俺たちが最高にかっこいいのを聞かせてやる。」と言うマイルスが目に見えるようだ。 僕は電化マイルスが大好きで、繰り返されるパーカッシブなエレベーが呪術的雰囲気を醸し出す中で、今回はジャック・ディジョネットがビシバシに決めている。 これはスカッとする。Play loud! ●クラシックならバルトーク・ベーラの弦楽四重奏など(ハンガリーでは日本と同じく姓→名の順が本来の表示)。体育会系と言ってもよいくらいの躍動感が最高のリフレッシュになる。良く聞くのは東京カルテットとバルトーク・カルテットのLP。CDでも良い演奏が選び放題だ。 |

| 2013年9月5日 伽藍とバザール (一部訂正補足) |

| ●例えばワイスMAN301はUbuntu64bitをベースにしています。カーネルも含めオリジナルなアルゴリズムが随所に採用され、音楽プレーヤーとして不要な機能は徹底して刈り込まれているそうで、ほとんどUbuntu WEISSという新しいOSを作り上げたようなものだと思われます。 ●ライセンス料分だけでは大して影響はないのに、フリーウェアなんだから安くしろ、という人も出てくるんでしょうね。頭が伽藍伽藍しそうです。 ●これについてLinuxだからと言ってGPLに基づきソースコードなどの公開を求める人も出てきそうですね。 例えばRedHat Linuxのように有償Linux市場がかなりの規模でしかも拡大しつつあり、著作権が成立している場合もあることを知らないのでしょうか?頭が伽藍伽藍しそうです。 GPLソフトウェアを含んでいる機器なら、GPLライセンスに基づいてソースコードを公開すべきですが、機器に組み込んだソフトウェアともにハードウェアを製品として販売することには、Linuxの商用利用としてライセンス上の問題はないと理解しています。 (【注】上記の表現はGPLライセンスに基づく公開と、商用利用がごっちゃになっていて、誤解を招く表現なので削除し、赤字部分を補足致しました。2015.3.30) ちなみに「伽藍とバザール」.。良い本だと思います。 |

| 2013年9月3日 デマブログ・デマサイト、賞味期限切れネタ |

| ●大体、こっちがいろいろ気を遣うても、相手の人たちにそんな事に気づく神経や回路がない場合は、気イ遣うだけこっちが損やなあ、とつくづく感じ入る今日この頃でおますわな。 ●デマブログ・デマサイトという「お墨付き」でも発行しますかな? アホらし、んなことやってられるか。 ●オーディオミキサーの回避?5~6年前のネタやがな。第一、来年の4月には完全に賞味期限切れになるねんでエ。分かっとんのか、センセ? |

| 2013年8月29日 「これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014」 (日経BP) |

「これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014 (日経BPパソコンベストムック) 」が本日発刊されました。 「これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014 (日経BPパソコンベストムック) 」が本日発刊されました。「決定版 はじめてのPCオーディオ」(共同通信)に近い感じで、PCオーディオの初心者の方々にはわかりやすい内容だと思います。また必要以上にDSDに入れ込んでいないのが、まことに良いセンスだと思います。 僕は今回は巻末の「PCオーディオ用語のキホン」とその直前に8月16日付け記事で書いたように「インテルNUCでオーディオパソコンの自作に挑戦」の2つを書いています。 用語集も淡々とまとめながら、基本的なところをちゃんと押さえたつもりです。イラストに注目してご覧あれ。 でもあと数年すれば、この内容はかなり変わる可能性も考えられないわけではないかもしれません。(笑) |

| 2013年8月24日 もう他に望むことは何もない |

| ●くそ、シュトヘルの第8巻って泣かせるよなあ。 「おまえといる。 もう他に望むことは何もない」 |

| 2013年8月24日 「WEB版 ストレージ研究」第1回をアップしました。 |

●プライベートなサイトでの公開メールアドレスの廃止なんて、結局は多くの人がやっているようにブログで「コメントをクローズ」したり「書き込みできないようにする」ことと同じなんですね。こんな事に悩むなんて、つくづく自分はお人好しだと思いました。僕も自己防衛すればいいだけのことなんですね。 ●共同通信社の「Gaudio」のサイトに「WEB版 ストレージ研究」第1回をアップしました。 ●共同通信社の「Gaudio」のサイトに「WEB版 ストレージ研究」第1回をアップしました。少し長い文章なので、3回に分けて掲載します。 インフラとしてのストレージについて、現時点での集大成として書きました。凄く厳しめに言えば「こういうレベルのストレージ環境で聞かないとリッピングの評価なんかできないかも~。」ということですかな。 第1回は「理屈は『具体的な音質改善の手法』につながらなけば意味がない」という主旨で、「理屈」と「実装回路」についての現時点での整理を試みています。 (僕は耳や感性「だけの」擁護者でもなく、理屈「だけの」擁護者でもありません。実装回路も含めて、それらの「バランスのとれた全体的理解」の擁護者です。皆さんご自分の立ち位置によって、それぞれに勝手バラバラに誤解されています。つまりその主張をみれば、どこにそれぞれの軸足があるかバレバレに透けて見えます。) 第2回以降は具体的な製品のご紹介と、それらも含めての考察です。気長にお待ちあれ。 ●オールポート/ポストマンの「デマの心理学」(岩波書店)で有名な「デマの法則」については、原典には当たっておりませんが、グーグル検索では式が2種類出てきます。 R=I×A×1/C R=I×A R:人の心にデマが広がる強さ、Rumor(流言の流布量) I:その事柄に対する関心の強さ Importance(重要性) A:その事柄に対する情報のあいまいさ Ambiguity(曖昧さ) C:情報を受け止める人の知識の大きさ いずれにせよ、「話の重要度や関心の高さ」と「情報の曖昧さ」が高いほど、デマの流通量は大きくなる、というのは当たっているような気がします。そこで、デジタルオーディオ/PCオーディオにこれを当てはめて考えると、はなはだ個人的な理解では ①「情報の曖昧さ」=基礎知識普及の希薄さ、無きに等しい高音質CDドライブ ②「話の重要度や関心の高さ」=主音源であるCD再生への関心。自己正当化の欲求・自己防衛の欲求 と解釈できます。 要するに①基礎知識が行き渡っておらず、高音質なCD専用ドライブによる音質差も実感しにくくなり、②自分のやってることやその理屈づけを正当化して自分を守りたいという強い欲求がある。 で、どうもリッピングに関して特にその傾向が強いようです。なんでリッピングするのか考えもせずに始めた人たちも、ある程度データをため込むと立派なステイクスホルダー、つまり利害関係者になり、データ保存環境の正当化欲求が高まる、しかも高音質なCD専用ドライブがないに等しいので音質差も実感しにくくなっており、これはますます確かめにくく自己正当化されやすい傾向にある、というわけですな。ぴったしじゃないですか? で、まあ、見苦しいことおびただしいですが、混乱はずっと永遠に続くわけですな。 ●ちなみにリッピングは「利便性」のために行われるもので、音質改善のために行われるものではないということを再度付け加えておきましょう。また、プロオーディオではHDDが第1次音源ですが、コンシュマーのCDの場合にはアーティストなどがトータルに音質などを承認したCDが第1次音源です。リップすれば当然に音は変わるわけですから、問題は『リッピング後のその音自体が使える音質であるかどうか?』ということです。 ●しかし上記の自己正当化欲求の強さを考えると、こりゃ不用意にお人好しに踏み込むわけにはいかんなあ、と感じます。ですので、整理を試みてお勧め製品なども既にまとめたリッピング研究も、せいぜいがストレージ程度に寸止めしてそれ以上情報発信せず、世界平和を優先して死蔵することにしました。冷静な論議など期待できそうもないのに、あえて面倒なことを被る必要は無いということです。 僕みたいに見極めたいなどと思わなければテキトーで良いわけで、最終的にはどういうレベルを求めるか、必要とするかですから、人生それぞれなんでしょう。はは、のんきだね。 バベルよ、そのまま勝手にそれぞれに個々バラバラに継続せよ。バブルよ、限界はそのうち来るぞ。 もーわしゃ知らんぞなもし。 |

| 2013年8月21日 プロオーディオに学ぶ(2) 経験値・経験知の引き出しを持つ |

| ●暑いですねえ。 でも公開メールアドレスをアーカイブの項目に移すと、迷惑メールもないし、仮にプロバイダがメールを受け取っても僕の処には来ないように設定しているので、新着メールも来ないし実に清々しくてよろしいです。皆さん今後は自力更生でお願いしますね。 さてプロオーディオに学ぶ、シリーズを続けましょう。 ●なぜ僕が今これを書いているかというと、一つはたまたま時間が余っていることです。 2つめには、10数年続けてきた膨大なサイトで「過去ログ読んでくれ」というわけにも行かず、また僕は今後さほど長い期間こういうことを続けるつもりもないので、皆さんがこれまで寄せてこられたことを踏まえて、いろんな切り口でまとめておこうと、半分遺言のようなつもりで淡々と書いています。まあ、一つでもヒットして何かのきっかけになったり役に立つなら、それで良いんじゃないですか。 ●経験値・経験知の引き出しを持つ 第1レイヤー:数学モデル・ソフトウェアの完結した世界 ↓ 第2レイヤー:実装回路の世界(超広帯域・超高周波アナログ回路) と言う図式を常に念頭に置いていただきたい。 プロオーディオの世界では、第1レイヤーの先端開発を行う会社もあれば、出来てきた「第2レイヤーの実装製品についてメーカーと主な顧客であるスタジオエンジニアが非常に具体的なやりとりをしながら、製品のリリースやアップデートが行われていくわけだ。 第2レイヤーは前回書いた杉本一家さんのマスタリングなどに大きく関係します。 旧JVCマスタリングセンターでは各エンジニアが個別に部屋を持っておられたが、杉本さんの部屋を訪れると、壁にはさざまなケーブルがぶら下がっており、クロックジェネレーターだけをとってもdCSを初め数機種ある。そしてセンターにはモニターSPを含めJVC特製のアナログコンソールが鎮座ましましていた。そこには何冊かのクラシック音楽の分厚いスコア(総譜)も置かれていて、「音楽についての勉強は不可欠です。」とおっしゃる。 XRCDのマスターを深夜に焼くという話も、「なぜか理由はわかりませんが,多分何らかのアナログ的原因があるのでしょう。僕らは少しでもいい音を提供するのが仕事ですので、そのためにはできるだけの努力をします。ですので、こういうこともやるわけです。」と言われて、さらにXRCD製作については「どの作業員にやってもらうか、どのラインの機械で製作してもらうかまで指定します。」との事だった。 ●プロオーディオ界にはソフトウェアを書いたり、業務用録音再生機を製作したり、とにかくそうそうたる人たちがいるわけで、その人達がデジタルオーディオやPCでのレコーディングなどに20年以上携わっておられる。そして、共通して言われるのは、「音」については経験を積むのが一番必要かつ重要だ、と言うことです。 つまりはプロオーディオの世界でも、大統一理論のような理屈は振りかざすことなく、「経験知の引き出しを沢山持つ」ことが重要視され、それらの経験知が同じような作業をしているエンジニア同士で情報交換されて来たわけです。  ●昔ジェフ・ロウランドが「直角に曲がるプリントパターンはオーディオ的に良くない」と言ったり書いたりしたときに、「オカルトだ!」と叫んだ人たちは、いまどうされているんでしょうね。まあ口をぬぐって素知らぬ顔なんでしょうね。 ●昔ジェフ・ロウランドが「直角に曲がるプリントパターンはオーディオ的に良くない」と言ったり書いたりしたときに、「オカルトだ!」と叫んだ人たちは、いまどうされているんでしょうね。まあ口をぬぐって素知らぬ顔なんでしょうね。で、これを読んでください。「回路図にない回路」.。 「鋭角パターンを無くす、パターン端面からのノイズ放射やインピーダンスの乱れを防ぐためにグラウンド面をパターンより何h(h:基板厚 最低でも3h)拡げる〈図2b〉、バイパスコンデンサの配線長制限、デジタルとアナログの分離、ビアによるグラウンドプレーン欠如の制限などが厳しく定められている」のだそうです 実際に有名な機器を聞いて「確かに美音系ではあるが、よたよたした変な音だなあ。」と内部を調べたらプリント基板のパタンーが10cm以上も平行に走っていたり、USB回路とオーディオ回路のアースがツーツーになっていたり、音が悪いのにはそれなりに何か原因があります。なにせパターンや配線があれば必ず浮遊容量や誘導成分が発生し、パターンや配線の抵抗値もゼロではないし、意図しない部品が意図しないところにできてしまう訳で、またそこにPC系のたちが悪い高周波ノイズが飛び込んだりするわけです。 設計された回路の性能を発揮させるためには、当初の設計図にない様々な工夫が必要で、その実装回路技術が今日のIT産業を支えている訳です。 ●経験知な情報で、急速に減ってきたのが残念だと思うのは、機器のセッティングとルームアコースティックについての情報です。わかりやすいところでは紙ベースの旧・Gaudioでながく続いた山本耕司さんの「マルチフォーカスチューニング」を思い浮かべていただきたい。 スピーカーを5cm程度動かすだけで大きく音の表情が変わる。 使い勝手や、長辺に置くのが良い、あるいは短辺にに置くのが良い、とか最初に何かの情報で置き方を決めて、あとはもっぱらPCの設定などで音質の変化を探るのが、最近の流行みたいで、いやはやオーディオの基礎中の基礎中の基礎はどこに行ってしまったのか。 このあたりは聞いていないと身にしみて分からない事なので、致し方ないんでしょうね. ●なので自分のシステムもあちこち動かして音を聞く。お金はかからないし、いいポジションを見つけたらそれこそ宝物みたいなもんですぞ。機器を買う事がオーディオではありません。 経験知、経験値、経験智。 |

| 2013年8月19日 プロオーディオに学ぶ(1) デジタル音楽データは送り方とルートによって音質が変化する |

| ●実はプロのエンジニアが音楽データを工場などに渡す方法はいろいろあります。 ①CD-Rに焼いて渡す。 ②DDPファイルという形式で、DVD-Rに焼いて渡す。 ③レコーダーやDAWパソコンのHDDを渡す。 ④音源をHDDに記録したままのレコーダー本体を渡す。 ⑤メールなどでインターネット経由送信 どれを使ってもそれぞれに音質は変わるので、例えば①や②では光学メディアは一番イメージに近い音質になる品種を選ぶとか、③④のようにレコーダー本体やHDDをそのまま渡すのも珍しくないそうです。 つまりいろんな機器や場所、人を経由する事によって最終的な音質はかなり変化する、という事です。 ⑤のネット送信では、例えばマルチトラック編集のためにイギリスのスタジオで弦の音を録って、Pro Toolsのファイルをインターネット経由で送信してもらって、日本でダウンミックスするなんていうことも行われているようですが、それは送られて来たファイルを日本側で再生して演奏や音質のチェックをした上での話なので、要は音質が変化しうる事を理解しつつ最終的に判断する、という事なんだそうです。 ●まあ、もともとが激変という音質差ではありませんが、またそれぞれの耳と環境にもよりますが、例えばNASを隣の部屋に置いて聞くだけでも変化はあるものです。 なので、例えばルータ越えをしてネット上のサーバにファイルを置いてもらってそれをHDDなどのストレージに落とすのと、CD-RやDVD-Rに焼くのとも音質が違います。 ファイルを直接光学メディアに焼くのも、どのメディアにどのドライブで焼くか、によっても当然のことながら音質が変わります。プレスした市販CDと違って、CD-Rなどはレーザーダイオードが点で書き始めてごくわずかな時間遅れてピット状になるという「熱時定数」を持っていますから、焼いたピットの形状が個々の環境によって異なるわけです。 なので、例えばネット上にリップした音源データを置くなどのやり方は一見客観的に見えますが、実はネット経由で音質そのものが変わるので、ネット上に置かれた各種音源が同一環境で作成されたものならば、それらどうしの「相対的な比較」で傾向を把握するようなことができるだけです。 ネットに置かれるまでの流れとリップする光学ドライブなどの使用機器(ハードウェア)やリッパー(ソフトウェア)の状況もよく理解したうえで参考にする、というとらえ方が現実的でしょう。 つまりネット経由などの音源ファイルを、手元の音源ファイルとでいわば「絶対比較」することは、完全な同一環境での比較とは言えません。 一貫した論理性を持ち続けることは、このように重要なことです。 ●先日JVCのマスタリングエンジニアである杉本一家さんがXRCDマスターをMOに焼くために電源の状況が良くなる深夜に出勤される話を書きましたが、同じ家の朝と夜でも電源環境による音質変化が起こりうるくらいですから、ましてや関東と関西では50Hz/60Hzと商用電源の周波数が違うわけです。これだけでもロケーションなどによって音質が変化する可能性があるわけで、ましてやインターネットはいろんなルートで流れますから、アナログ量であるジッターも含めてノイズなどはそれぞれのネット環境で異なるわけです。 ●他方で「では、配信によるHiResのダウンロード音源はどう考えれば良いのか?」という疑問が当然にわくと思いますが、時間帯による差などは微妙にあるにせよ、ダウンロードするロケーションやハードウェア環境(例えばLAN構成やHDDなどのストレージ)が同じならばほぼ同一環境と考えて良いでしょう。 もしDVD-Rなどメディアでも併売しているとすれば、そちらとの比較の方にむしろ関心が持たれるところです。 また配信元の国や事業体が異なる場合は、原盤マスターのバージョン、つまりはデータ自体が違う可能性もあるので、この場合はさらに明らかな音質差があり得る訳です。 ●こういう話は、要するに「データだけでは音質は決まらない。」という事で、ノイズなどに脆弱なデジタルデータは基本的にあまり引き回さない方が良い、デジタルデータをあちこち引き回す場合はすくなくとも音質の変化が生じうる可能性を常に念頭に置きながら工夫しなければ行けない、という事です。 誰しも自分には甘くなりがちですが、論旨一環するためには常に自分を見直さなければいけません。例えば都合の良いときだけ「データは同じだから」などと考えて、ネットから落とした音源ファイルと手元にある音源ファイルの直接的な音質比較をする、などということは論旨一貫しないダブルスタンダードです。音質比較ならば基本として同一の環境で行うべきです。 |

| 2013年8月16日 公開メールアドレスの廃止、日経BP社「これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014 」 |

| ●8月初めに公開メールアドレスを廃止し、そこへのメールは届かなくなったので、少しすっきりとした。記事に関しての質問やご意見は出版社の編集部にご連絡くだされば良いし、友人たちとのやり取りには支障ないし、増える一方の迷惑メールをいちいち消去する手間も省けてさっぱりするというものだ。 ●日経BP社から「これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014 」(日経BPパソコンベストムック) を8月29日発刊の予定です。昨年公表で増刷した物の今年バージョンです。 僕は今回「Intel NUCで自作超入門」という記事と用語集の2つの記事を書いています。 先日のラトックシステムPCオーディオセミナーでも自作デスクトップを使っておられる方が増えているのが印象的でしたが、やはりノートPCには省エネ的な限界と拡張性不足が大きいので、PCオーディオ本格化のため自作というのもうなずけます。ただ、自作に慣れていない方も多いでしょう。その点メモリとSSD(mSATA)をご自分で用意するだけでデスクトップPC本体を組めるIntel NUCは非常に小型で、CPUはCore i 3 デュアルコアでTDP 17Wと超低消費電力です。おまけに有線LAN仕様の機種は「手つかず」、すなわち競合機器もなくUSB1.1機器もぶら下がっていないUSB2.0 EHCIコントローラー丸々2つ確保できます。 つまり接続さえちゃんとすればUSB2.0オーディオインターフェースの性能をフルに発揮しつつ、音源機器としてUSB2.0のHDDまたは光学ドライブを1機、これも性能をフルに発揮しつつ使用する事が可能です。 これはノートPCでは実現できない、または実現が難しい環境です。例えばMacノートでは、2つあるUSB2.0 EHCIコントローラーのうちの1個を動画表示しながら対話できるFaceTimeで占有しており、もう一つの内部のUSB2.0 EHCIコントローラーにはハブでUSB1.1機器がぶら下がっています。ですので、Thunderboltなどで増設するしかUSB2.0機器の性能をフルに発揮させる方法はないわけです。 ●短い記事ですが、セットアップ上の注意事項も書いておりますので、参考にしてください。これであなたも、バッテリーなしで低消費電力デュアルコアの音質を確認できます。 あ、雑誌には書いていませんが、abee電源アダプタ(NUC用19Vはこちら)の音質が非常に良いので、Intelの物ではなくこれを使うことをお勧めします。なので、小型すぎて熱を持ちやすいIntel製ベアボーンよりも、基板を買ってabee(一例)などサードパーティーのケースに入れる方が、電源アダプタも重複せずお得です。 |

| 2013年8月12日 らせんを描くようにうろうろと |

| ●このサイトについて友人達数人の意見を聞きました。 基本的には何でもいいからサイトやブログに書いていて欲しい。ないと寂しい。 PCオーディオからはどうせデマや嘘がなくならないし、あんたの責任じゃないんだから放っておけ。 ユーザーと関わるのは、他の評論家と同じく記事とイベント程度にしろ。 とにかく存在し続けろ。 だいたいが、こういう声が多かったわけです。 ●CD発売開始からから30年余り、デジタルオーディオについての基礎知識も普及しないままに、CDの知識も風化し果てた頃に動き出したPCオーディオの混乱拡散状況は、ずっと続くのは間違いありません。なにせ「メーカー」や「輸入代理店」もいませんから、「資料」をくれるところもなく、自分で調べて探して書くしか方法がないのですから、「資料に基づいて書く」という従来型オーディオジャーナリズムの成立しようがありません。生活もおありでしょうから、基礎勉強に時間が取られるのはつらいと思います。で、ショップもその点では同じです。 また、ちゃんと機器の性能を発揮した音で鳴っているシステムは全国でもさほど多くはなく、ショップでもちゃんとした音と情報を聞ける場所や機会は極々少なく、いつまで経ってもそのままです。 そして既存オーディオには他に何も新しい話題がないわけで、PCサイドからもシフトしてこられるニューカマーがある。思い込みやデマが拡散し続けるのも、とどめようもありません。 で、時代はポストPCに向かう。なにをどないに買うたらええねん?駆け込み寺などどこにもありません。 ●実際に機器なども購入して基礎的なことを積みあげて整理しながら、応用問題も含めて取り組んで、問い合わせに対応するなど、他にもいろいろ抱えている僕一人で対応しきれるはずもないわけです。また、いろいろ文句を言われることはあってもネット上で連携してくれる方々がいるわけでもない。 要はいかんともしがたいわけで、それを率直に認識する。できることだけを淡々とやり、記事にする。おしまい。 ●いま、一番問題として大きいことは「音源」だと思っています。 「音源の空洞化」「劣化」が急速に進行しており、それを止める手立てがない。これがとどめになる可能性が高い。 なので、良い音源を紹介する道を閉ざすのは適切でないかもしれません。 それとCDそのものが無くなることはあり得ませんが、よいCDがすぐに市場から消える事も多い。 ●僕は「何でもかんでもDSDにすればよくなる万事解決・万々歳。」というような「DSD祭り」には参加していません。DSDには例えば非常に大きな帯域外ノイズというような基本的な問題もありますし、とにかく僕は勉強中なのと、今後に期待を持てる唯一のファクターだと思っているからです。 最近「ネイティブ」という言葉で久しぶりに心躍りました。「DSDネイティブ」というような訳分からん嘘くさい言葉についてではありません。KORGの開発の基本が、チップではなく「CPUネイティブ」な方向だと聞いたからです。 あ、KORG DAC-10を買いました。Windows/AudioGateで鳴らしています。USBバスパワーで感動できる能力は僕には無いので、ラトックシステムシステムの5V電源を改造強化してバスパワーをこれに置き換えて鳴らしています。ま、これからです。 ●たまにですが、お知らせしておいた方が良いであろうこともあります。 なので、良い音源、良い音楽の紹介を基本としたブログ形式でぼちぼちとやることにして、とりあえずこのページは残す事にしました。 ●ジャズやロックは主にLPで聞いているので、紹介していませんが、とにかく良い音楽なら紹介する、というのもありかと思い、それも書く範囲に含めます。 と、同じようなところをらせんを描くようにうろうろと出口に向かっております。  ●Superfly BEST (初回生産限定盤) [CD+DVD, Limited Edition] を予約しました。9月25日発売だけど早く出ないかな~。こういうのを聞いてスカッとしたい。 ●Superfly BEST (初回生産限定盤) [CD+DVD, Limited Edition] を予約しました。9月25日発売だけど早く出ないかな~。こういうのを聞いてスカッとしたい。「J Popうるさくないか?」って。うるさいよ。だけど、うちの音楽専用Linux PC「MusicRock」だとそれなりに聞けるんだよ。 ちなみにいま我が家で最も好評な音源の一つがMisia「Everything」。3枚組ベストの2枚目なので、まあコンプリ上げまくりのてんこ盛りでベタにうるさい音源です。 だけど、うちの「MusicRock」だとヴォーカルも真ん中で呼吸するし、他の楽器も周囲に散らばってそれなりに聞けるんですな、これが。僕も初めて体験しました。 音楽再生には低消費電力デュアルコアな気がします。メニーコアは要らんね。 (あ、Linuxなら何でもええわけちゃうよ。気イつけてね。) |

| 2013年8月7日 出口戦略 |

| わしゃ別に感性だけのオッサンらの肩もっとるんとちゃうで。 全体認識のことを言うとんのやけどなあ。sigh. まー、バーナンキさんやないけど、わしも早う出口戦略を実行に移していかんとな~。 Mission activated. |

| 2013年8月5日 話の分かる人と、腹を割って話したい。 |

| ●前回まで3回にもわたって論理的思考について書いたのは、ある時はデータを理由にして、あるときは突然アナログ機器的な問題にワープするなど、ご自分の都合の良い説明をつなぎ合わせるのではなく、一貫した大局観の中でご検討願いたいからだ。 ○ソフトウェアや数学モデルの領域と、実装回路・実装機器の領域。この2つを明確にイメージし、しかも両者はイコールではない、つまり数学モデルの現実適用が成立しない場合もあると言うことをご認識願いたい。 ○最後に「我々は実装機器でしか音楽を聴くことはできない。直接ソフトウェアや数学モデルの音を聞くことはできない。」と言うことを明確に心に刻みつけていただきたい。 理論と技術と感性。オーディオは技術的バックグラウンドに依って立つアートである。 ●最近2組のお客様があり、今週末には3組目が来られる。 先週は東京を何と早朝4時頃に車で出て、お昼にやってきてくださった。ワイスMAN301を一通り聞いていただいた後、音楽専用LinuxPC「Music Rock」に移ったときに笑顔がこぼれたのを見て、来ていただいた甲斐があったと一安心した。 音楽専用LinuxPCについての目標の一つは「CDの音を解き放つ」事だ。まだLinuxでDSD再生ソフトは一般にはディストリされていないのでPCMオンリーだが、もちろんCDオンリーではない。HiResあるいはHiDef(いずれもアメリカなどで使われている略称です)も再生するが、実際にはこれでCDを聞いている時間が一番長い。 ようやくひとつクリアしつつある。 さて4組目には若いお客様を招こう。 ●話の分かる人と、腹を割って話したい。それが一番心が安らぐ。 |

| 2013年7月26日 論理的思考を展開するということ(3)~帰還要請 (了) |

| ●「はっきりせんかい」話 フィンランドの新首相が来日したとき、大阪を中心に「堅いのか、緩いのかはっきりせんかい!」という声があったという話。大阪総領事館の「そら、そうですなあ。」というコメントもあったそうな。 AERAで読んで大笑いさせてもらった。 ちなみに新首相の名前は、「ユルキ・カタイネン」さんです。 ●疲れてきたので、もうそろそろ締めに行きましょう。 「データが同じなら、音も同じはずだ。」で一世を風靡したバイナリ原理主義者の皆さんにいつも「そんなにPCやソフトに詳しいんだったら、ソフトで何で音が違うのか解明してくれ。」とか何回か呼びかけたが、ついぞ答えはなかった。 それもそのはずで、彼らは「ソフトウェア領域」から一歩も出ようとしなかったし、出たら風邪を引くので出られなかったのが最大の原因です。「音」と言いながら、彼らはデータが音になっていく「超広帯域アナログ実装回路」へは踏み出していないので、あくまで理屈の上でのイメージとしての「音」を論じるだけで、同じところをぐるぐる回るしかなかったんですなあ。 ●では何でソフトによって音が違うのか?もう10年近く前ですが、Psitive Feedbackというウェブマガジンが10人の専門家にいろんな質問をしています。 そのなかに「フリーウェアと高価な業務用ソフトウェアでは一体どこがどう違うのか?」というのがありました。あるソフトウェアの専門家の答えは明確で、たった一言。「Math」。 Methematics、つまり数学の使い方が違うのだそうです。 僕流にざくざくっと敷衍させていただくと、たとえば演算は1回では終わらず「中間生成物」を引きずる場合がある。そんな場合でもたとえば32bit浮動小数点のままでぎりぎりまで丸め処理をしないで持ち越したりするんだそうです。 あるいは32bit浮動小数点の「倍精度」の64bit浮動小数点形式で処理していくとか、そういうことでしょう。数値形式については2009年の記事のこちらをご覧ください。 ちなみに32bit浮動小数点はIEEE754という規格になっていて、それはMacrosoft EXCELLの数値形式と同じです。で、エクセルの百分率処理で、それぞれのセル内を四捨五入して100%または1にならなかったという経験は誰しもあると思います。整数と浮動小数点の分かれ目の精度は、まあこんな感じなんだそうです。 ●また、先日ご紹介した和田芳道さんのDAW(Cubase6)での編集作業(1)&(2)のように、ファイルに反映させずに編集内容のみをオートメーターに記録させ、最後の最後に一括して長時間のバッチ処理をしてファイル処理をする、というのも丸めなどの演算誤差を最小にとどめたいという考え方から来るものです。 ●クロック信号がアナログ信号であり、クロック発回路がアナログである事はこちらから。 ●たとえば1/7などという数字は2進法とはピタッと数値が合わないので、そういうアナログ波形を2進法で「近似」するときには「量子化誤差」・「量子化歪み」・「量子化雑音」が発生します。加えて上記のように演算に伴う「丸め」のような「誤差」・「歪み」・「雑音」も生じるわけで、実装回路上は素子の輻射ノイズも盛大にあります。 THDNという用語があります。Total Harmonic Distortion & Noise、全高調波歪み率雑音。とりあえずこのあたりが「誤差」・「歪み」・「雑音」」の落ち行く先のようですが、これまで何回か引用しているダニエル・ワイスの説明をじっくりとかみしめてください。 『それ自体アナログ量であるジッターは、いろいろな場所に忍び込んでいます。 ①電力を食うモーター(スピンドル/サーボ)による電源の汚染、②サンプリング周波数を生成する水晶の共振(マイクロフォニック)、③容量(キャパシタンス)または誘導(インダクタンス)によるクロック信号間のクロストークなど、です。このように様々なクロストークの仕組みを通じて、CDまたはDVDプレーヤーに組み込まれているD/Aコンバーターはジッターに「感染」しうるのです。 単体D/Aコンバーターのジッターは、上記のモーター(①)を除いて、②③の仕組みはもちろんのこと、さらにはソース(例:CDプレーヤー)とD/Aコンバーター間をつなぐ質の低いケーブルによってもたらされます。 DAC202のような単体D/Aコンバーターの場合は、ジッターによる2つの汚染経路があることに注目してください。一つは内部経路で、これはD/Aコンバーター内部の信号そのものが、サンプリングクロック(訳注=システムクロック)発振器のジッター量に影響することによるものです。この場合それらに対しては、①電磁波からのシールド、②良質なアース設計、③良質な電源デカップリング設計(訳注:電源干渉低減のための大容量コンデンサなど)、④クロック発振器とD/Aチップとの良質な信号伝送など、古き良き時代のアナログ的な設計原理が適用されねばなりません。』 (「DAC202マニュアル」 http://www.weiss-highend.ch/dac202/index.html からダウンロードデンターへ) ●CDやHDDに収納されているデータ自体は、読み取りの早い遅いなどはあるとしても絶対的に確定しているデータです。ところがCDプレーヤーやPCなどの電子回路上で処理して行く場合、「超広帯域アナログ実装回路」上でアナログ電圧を使って2値判別してデジタル情報処理をしていくわけで、この段階では電圧の変動やノイズの放出・混入など様々な内部・外部的影響をうけやすい不安定な状態になっています。この場合のクロック信号の揺らぎが「ジッター」として知られるアナログ値です。 また例えばメモリを通してクリーニングしましても、処理のためにタイミング信号として与えられるクロック信号そのものがアナログ信号ですし完全なクリーニングではなく、また除去されたジッターもワイス氏の指摘のように回路上には残ります。 まだまだ解明が端緒についた所ですが、どうやらジッターはノイズなどと同様にTHDNに混入されて行くらしいのですが、整流ダイオードのスパイクノイズのようにレベルが低くてもその波形によっては音質に与える影響が大きいものもあるようです。米アンテロープオーディオのイゴール・レヴィン氏が「ジッターコントロール」というコンセプトに触れているのは、このようなジッターの性質の整理を想定しているようです。 ●まあ、これくらいざくっとした整理でも、音質が変わるいろんな可能性があることはお分かりいただけると思います。 で、まだ「音質が変わる理由が分からない。」と言い続けて、理屈をこね回し続けますか?短い人生を理屈に費やすのはもったいなくないですか? そろそろ機器達が出す音に耳を傾けてあげませんか?音楽を聴くための本来のオーディオの世界に還ってきませんか? ●音探しは自分探しです。人の組み立てた理屈に寄りかかり続ける以上、それはあなたの音でもオーディオでも なければ、あなた自身でもありません。また別の理屈で簡単にひっくり返ってしまうかもしれません。 しんどいことですが常に自分自身に問いかけて確認し、コンサートやライブに足を運び耳と心を鍛え、自分の求める音楽を、音を見つけ、人がなんと言おうとご自分の音と音楽としてそれをご自分のそばに置けるようにしませんか? これは僕が願うのではなく、あなた自身の問題で、あなた自身がそれを願うかどうかです。あなた自身が音楽を必要とするかどうかです。 もしさほど必要でないなら、ご縁がなかったということです。 何はともあれお達者で。 |

| 2013年7月22日 論理的思考を展開するということ(2) |

| ●最近腹の立つ事が続いているので、当分「言いたい砲台」で書かせていただく。 ●まず、あまりにも彼我をわきまえない自分勝手なメールが続いたので、メールアドレスを近々変更しタイトルページに書いてあるアドレスは廃止します。それまでの間筆者にメールしても一切お答えしません。誰かにメールすることはその相手方に①読ませて、②内容を検討させて、③どう対応するか判断させて、④実際に文章を書かせて考えさせて、⑤今後のことも含めて考えさせる、という作業と負担を相手に強いることになる、という相手のことを考える想像力が全くない!何という無思慮、無定見、厚顔無恥。 しかも最新の最低メールは「勝手なお願い」であることをわかりつつ、なお僕にある行為をさせて自分のリスク回避をするという目的で書かれており、一応丁寧な返事はしたが、無性に腹が立った。 もちろん相手方のショップの対応も愚かだ。しかし、人生では自分の全ての人間力で立ち向かわなければならない時期が絶対に来る。草食系かなにか知らないが、何でもかんでも、直接に責任のない人間にリスクをかぶせてまでも己のリスクを回避して何になるのか?「それでも金玉ついとるんか己は?」とおもわずセクハラがらみでデスクをたたいてしまうところだった。 ●もともとこのサイトは友人たちに近況を知らせるために始めたので、一定時期に更新をやめて、それ以降は友人に限定したメールマガジンに切り替えます。つまりは現在行っている情報提供は僕が個人的厚意で行っているものなのですが、ネットにある情報は全て無料でまるで僕がネットの向こうの便利屋さんのようにしか考えない人が多いのには驚きました。 便利屋さんが必要ならまほろ市の多田便利軒に連絡してください。 ●さて、前回の続きですが、僕自身も論理的思考、特に数学については才能を恵まれていません。 標本化定理などを論じる場合でも周期関数とフーリエ級数などから始まる訳で、最終的には一つの関数で表現されて行く訳です。実にエレガントです。 こういう数学をベースとするソフトウエア領域については、本当のところ数式表現でなければ正確ではない、というのはとても明晰な話です。 ●ただ一方でこれら数学を現実適用した場合の話は、また別のレイヤーで考えなければなりません。具体的には実装回路であり、それは現実には超広帯域または超高周波アナログ回路です。つまり離散した数値を処理するためのデジタル回路は現実には実現する手段がなく、やむなく連続値(=アナログ値)である電圧がある値(閾値)以上であるか以下であるかによって2値判別しているからです。 ●しかし、ちょっと待っていただきたい。アナログ回路で音が変わるなら、どういうプロセスで、どういう波形で音が変わって行くのか、まずはその正確な説明をするべきです。「実はアナログ回路だから音は変わるんですよ。」といきなり安易にワープしても良いのか? じつはソフトウエア領域からアナログ領域に舞台をいきなり移している訳で、これで良いのかという事です。 ●標本化定理にしてもその2つの前提条件が現実には実現されないので、DA変換はビットパーフェクトどころかギッタギタに崩れている訳で、振幅つまりビット数もざくっと言って半分というような「ビット落ち」=音質劣化が発生している訳です。DACチップや回路を設計する技術者たちは悩みながらもあれこれ対症療法ながら対策を講じて、「近似」としてのDA変換を実現している訳です。 またそこを何とかPCソフトウェアなどで改善できないか取り組んでいる研究者もいる訳で、これらの努力にはリスペクトと評価がなされるべきです。 ●つまりいきなりアナログ領域にワープするような飛躍はできるだけせずに、ソフトウェア領域ならその中でできるだけ整理や把握の努力をすべきです。 ●ジッターひとつをとってみても、時間領域や周波数領域でアナログ回路でのノイズ・誤差・ひずみというファクターでどれだけ音質に影響を与えるメカニズムを把握する整理や努力をしているのか? 実はアナログ回路だから音は変わるんですよ。」というのは最後の最後に言うべき事であって、それだけをとって分かった顔をしてもらっては困る。 ●データは同じでも、ソフトウェアやPCのハードで音が違うことはこれまで認識されてきましたよね?ならば、音が変わる理由があるから音が違う事を納得する、というのがどんなに倒錯した逆立ちであるか見えてきましたか? ●音が現実に違うかどうか?何度も言いますが、そこから始まる話です。 もっともディスプレイ付属のようにプアなスピーカーではその差がわからないのも仕方がないのかもしれません。これはPCの話ではなく「オーディオ」の話であって、聞いてなんぼの世界なのですから。 耳と心をもっと鍛えましょう。 |

| 2013年7月19日 論理的思考を展開するということ(1) |

| ●PCオーディオ以降「考える」ユーザーが増えたのは喜ばしくもあるが、「考えるだけの」ユーザーや「考えてからその確認のために聞く」ユーザーがそのかなりの部分を占めるのは困ったことだ。 ●科学探究の世界では最初にまず「ファクト・ファインディング」(Fact Finding)つまり事実の確認がある。 CDをHDDにコピーしたら音が変わった、USBメモリにコピーしたら音が変わった、コンパクトフラッシュやSDカードにコピーしたら音が変わった。実際に変わるし、変わらないと思っているとしたらそれは思い込みか、あるいは耳がおかしい。 こういう事実が「ファクト・ファインディング」(Fact Finding)つまり事実の確認である。ところが難儀なことにイベントで「変わりましたね?」「違いますね?」と確認しても誰一人うなずかない。恥をかくのを極端に恐れていて、「音が変わる根拠があるらしい。」と言うことを確認してからうなずく。 恥は早めにかいておいた方が良い、若いときには沢山恥をかけ、というような言い伝えはもう死語と言って良いのだろう。 ●質問? あんたらは耳で聞いてるんか? 頭で聞いてるんか? どっちやねん?はっきりせんかい? ●こういうことをすなおに受け止められない人は、はっきり申し上げるがあまり筋が良いとは言えないと思う。 ●感覚的に確認できる「ファクト・ファインディング」があり、それを整理した上で、その「理由」を検討していく。これが論理探求の流れだ。 ところが「ファクト・ファインディング」段階で理由らしき仮説を先取りしたりしたら、論旨がどんどん混乱していくことがなぜ見えないのだろう? ●論理あるいはロジックの面白くかつまた難儀なところは、それが一人歩きしていくところだ。その一人歩きをじっくりと横から見て、また道筋を検討する。 ●たとえばデジタルボリューム論議で、それを「アナログ環境」にワープして移行させるというのは一応の考え方だと言えなくもないが、「デジタル」領域でボリュームを動かすには、アナログからのAD/DA変換が必要になると言うことを全く考えておらず、むしろ「のぞましい」環境としてとらえたりするのは、そこに価値判断が既に織り込まれているからだ。 自分にとって都合が良い方向性を作ってしまうから、こういう論理破綻をむしろポジティブな物としてとらえる奇っ怪な思考形態ができてしまう。 ●ある価格帯以上のCDプレーヤーはちゃんとデータを読めている、などという論議は価値判断をそのまま形にしたような代物だ。では安い物のデータはぼろぼろなのか?それは何らかのソフトやハードを欠くためか? ●あるピアニストが「才能とは何ですか?」と聞かれて、「一言で言って『想像力』だと思います。」と答えていた。 ロジックをイメージして、それを異なる環境で走らせてみる。そのときにどんな問題が発生するか?それはその系の中で整理しきれるかどうか、などと検討して行くには確かにあきらめない強靱な思考力とともに、「具体的にイメージしてそれを操作する」才能が必要だ。 残念ながら神様は全ての人にその才能を与えているわけではない。 |

| 2013年7月12日 南国の空青けれど |

| 南国の空青けれど (立原道造) 南国の空青けれど 涙あふれて やまず 道なかばにして 道を失ひしとき ふるさと とほく あらはれぬ 辿り行きしは 雲よりも はかなくて すべては夢にまぎれぬ 老いたる母の微笑のみ わがすべての過失を償ひぬ 花なれと ねがひしや 鳥なれと ねがひしや ひとりのみ なになすべきか わが渇き 海飲み干しぬ かなたには 帆前船 たそがれて 星ひとつ 空にかかる ●とりあえずは沖縄から帰ってきました。 ●トップページのリンク切れをリカバリしました。前回の文字化けの時に比べて結構保ったみたいなので、そろそろこのサイトもお役御免にして良い頃合いかも、と思えました。 一方でこんなことを書いていたこと自体忘れていたので、記憶や人生のリンク切れが確認できるだけいいのかも、などとも思いました。 |

| 2013年7月6日 ちょっとタイム |

| ●いささかの反省が必要だと、そして距離を置くべき時期に来たかと思っています。 ある人に「御田さんは怒ると相手を完膚なきにまで叩きのめす傾向がある。」と言われました。確かにその通りで、論旨一貫せねば気が済まない性格で、物事を突き詰めて考えすぎる傾向があります。 ●もっと楽に適当にほどほどにできないのかと、いつも思うのですが、気がつくと丁々発止を始めているという始末です。 まあ何事にも期待しすぎるところもあります。特にできる人にはつい期待をしてしまう。求めすぎるのかもしれません。人生はあきらめが肝心なのだと、つくづく思いますねえ。 ●よくよく考えれば僕は一介の素人に過ぎず、あまりにも接点となる人が少ない状況なので、その役割を果たさざるを得ないだけのことなのです。別に僕でなくても誰でも良いのです。 そして僕が知っていることの大半は、いろんな方から教えていただいたことで、それをストーリーにしてゆく役割を果たすべき人が少ない状況なので、ここに立っているだけです。初心を忘れてはいけないのです。 ●疲れました。誰か代わってくださいな。 ●真実を知りたいだけで、静かに、そして遠くまで行きたいだけなのに、僕は一体なにをしているのだろう? 本当に守るべきものは何なのだろう? ●明日から沖縄に行きます。南国の太陽の下で、静かに思い巡らそうと思います。 |

| 2013年7月4日 音楽専用PC Music Rock の内部写真 |

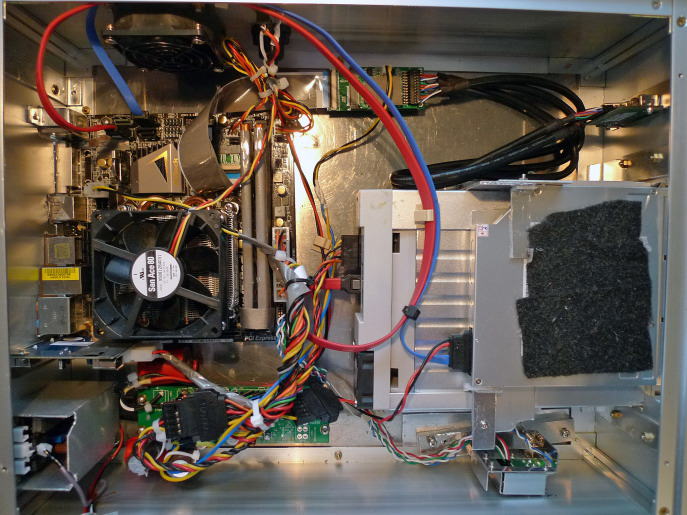

| ●リクエストもありましたので、音楽専用Linux PC「Music Rock」 の内部配線写真を。といってもごちゃごちゃしてわかりにくいかも。 全て音を聞きながらチューニングを進めています。今のところ,オルフェウスを介した出力でもサーッという微小レベルのノイズがあるだけで、聴感上はそれ以上のノイズはありません。 でも、疲れました。ピザ用釜を煉瓦で自作した宮古島のシェフの言うように、もう2度とやりたくないです。mini-ITXならいろいろ使えるので、これを使い回していくことになるでしょう。  ●構造的な特徴は以下の通りです。 AS Rock Z77E-ITX+Intel Core i 3 3220T(2.8GHzデュアルコア、最大TDP 35W) 1.構造・機構 ①ケースはTakachiのアルミサッシケースOSシリーズを使用。底板には東急ハンズ特注の8mm厚アルミ板。 (通常のPCケースだと底板は鉄板2mm厚程度で、強度は一定あるが必ず「捩れる」のでマザボ基板も捩れて、各所の接触が安定しない。) ②すべて現物あわせで穴を開けていき、ねじはタップを切って直接底板に止める。 ③たとえばPCIeのカードは通常だと金具上部をネジ止めするが、下部は差し込むだけでふらふらの状態。 今回はマザボASRock Z77E-ITX全体をがっちりと底板に固定して、PCIeの金具もサイドパネル1~2カ所にねじ止め固定した。 ④PS2/USB3.0の端子が端にあり変形しやすかったので、サイドパネルからアルミ板を渡して補強。 2.配線 ①ケーブルは複数方向によじりまくって、タイバンドなどで結束し、メモリやCPUなどノイズ発生部品から距離を取る。 ②SATAなどの信号ケーブルと、電源ケーブルとはできるだけ距離を取る。 ③長いケーブルはケースに固定する。 3.ノイズ防止 → EMIノイズ抑制シートTDKフレキシールドの0.1mm厚と0.4mm厚をあちこちに貼る ①メモリの両サイドに0.1mmm ②マザボ上のクロック発信器に0.4mmm ③メモリのすぐ横にATX電源ケーブルコネクタがあるので、メモリ側に0.4mmmを貼る ④PCIeのFirewireカードのすぐ横にCPU&ヒートシンクがあり、ノイズ感があったたので、Firewireカードの裏側(CPU側)に0.4mmmを貼る ⑤メモリ、CPU近辺のケーブルなどには0.1mmmを貼る ⑥マザボのmini PCIeポートからの延長リボンケーブルにも0.1mmmを貼る 4.クーリング ①CPUにはヒートパイプとヒートシンクを直づけし、8cm角超静音ファンで上部に排熱。天板には空気抜きの穴を設けて排熱を上部に逃がす。 ②リアパネルに6cm角のファンをもうけて、内部の熱を外に排熱 ●システム的特徴 ①ラトックシステムのリムーバブルHDDケース Windows7 Home PremiumとUbuntu Studioという2種のOS、あるいはUbuntu Studioの各種ディストリビューション環境を保存しながら、切り替えてマルチブートできるようにした。 ②光学ドライブはインストール用などにPanasonicのスロットインを取り付け。 ただし、普段は外しておき、必要なときのみSATA&電源ケーブルをつなぐ。 ③マザボ上部のWiFi用mini PCIeポートを活かして、これを延長し既報StarTechのmini PCIe Firewireカードを取り付けている。1394a:1端子、1394b:2端子。チップはLSI/Agere。 ④PCIeスロットにはUniBrainの1394a2個出力のFirewireカード。チップはTI. ⑤Z77E-ITXはゲーマー用マザボで、UEFIからいろいろとハードウェア設定できるので、できるだけ余計な動作をしないように設定。 ●電源 ①内部電源には外部給電部にNichicon Muze KZ 1000μとDynamiCap 7μ、各機器用12v/5VにELNA Silmic2の1000μうち5VにはDaynamiCap 1μをパラ付け。 ②いまのところパフォーマンス的に良好なabee製スイッチングアダプタ(12V 12.5A)を使用している。→Plitronトロイダル・出川式第2世代整流などのリニア電源に交換('03.7.15) ●その他 Firewire用に24.5760MHzのBurson製クロックを内蔵。ただしまだ配線していない。 |

| 2013年7月1日 浅智恵の与太話の哀しい結末 |

| ●日本のコンシュマーオーディオのショップであれ、ジャーナリストであれ、プロオーディオへの関心と知識のなさにはほとほと恐れいる時がある。 プロオーディオの世界では音と音楽とオーディオに詳しく、PCのソフト・ハードにもぬきんでた知識と経験を持つBest & Brightestな人たちが沢山いたし今もいるのだ。PCと接続するオーディオインターフェースのようなプロ用機器を製作したり、ソフトウェアを書いたりできる人たちが20年以上にわたり取り組んできて、しかもなお理屈だけではとても整理し切れておらず、どちらかと言えば実用的なノウハウに関しては経験智としてそれを蓄積しているのだ。 ●そんな状況を何も知らないPCオーディオやネットワークオーディオ業界(?)の人たちの中には、「俺が整理してやる。」とか言って息巻く人が時々無駄で阿呆なことを言ったり書いたりする。複雑なOSと音質の話を簡単に整理できるなどと思っているのは、無知以外の何物でもない。○×の点取り表で整理できることなどたかがしれているので、そういうのは分かりやすさとは別の物のだ。ショップなどは、その場その場で作ったいい加減な与太話をユーザーさん達に振りまいていたりする。売らんかなだから考え方も一貫せず、だいたいがPCオーディオに集まってきたりするのは何らかの問題意識を持ったユーザーが多いので、そういう与太話を見ると店に足を運ぶ気も無くなるだろうし、売れ行きも落ちるのは無理もない。 ●経験の積み重ねも大して無く、勉強もせず浅智恵でしかないのにも関わらず、また好き勝手に食い散らかしていけると思っているのなら、結局こちらもはなはだ迷惑を被ることになる。そうなるとこちらも容赦はしない、ということになるだろう。言ったこと、やったことの責任は取っていただかねばならない。お覚悟ありたいと思う。 |

| 2013年6月30日 ネットワークオーディオとPCオーディオの根っこは同じものだ。=言葉に振り回されてはならない。 |

| ●「ネットワークオーディオを導入しました。USBで接続するPCオーディオではありません。」というような記事をよく見かけるようになった。しかし、これは僕にはよく理解できない不可解なことだ。なぜならその根っこは同じものだからだ。 ●たとえばDACに単にRJ45のLAN端子をつけただけで、ネットワーク接続ができると思っているのか?そんなことができるわけはなかろう。 つまりLANのホストやノードを立てるにはパソコン環境が必要だ。DVDレコーダーなどと同じく、ネットワーク・プレーヤーにはGNU/LinuxというインフラがあることによってLAN接続が初めて可能になるのだ。つまりは両者の違いはサウンドエンジンに何をどう使うかであり、ベースは同じコンピュータ環境なのだ。 ●で、「ネットワークオーディオ」というのが、確かにインターネットと一元的に同じ環境下にあることはその通りだ。しかし、それが先進的だという深読みを独り合点でしているとしたら、それは適切だろうか? ネットから音楽が降ってくるのはまだまだ先のことだ。まだ回線はそんなに太くもなければ速くもない。そんなことはたとえば英Spotifyの仕組みを調べればすぐに分かることだ。 つまりは現段階では結局はUSBやFirewireと同じくコンピュータインターフェースのルーティングの問題である。 ●別にDLNAやUPnPとかがだめだと言っているのではなく、言葉を振り回して変な区別をするのではなく、深層を見て足下を何が基調として流れているのかを把握していただきたいと言うだけのことだ。 例えをあげれば、まことしやかに「出張先から家のサーバに接続して音楽を聴くのがネットワークオーディオだ。」などとほざくコンピュータエンジニアを信じてはならない、ということだ。そんなことは家で音楽を聴くオーディオとは何の関係も無い。 ●第一、その前に各ユーザー宅のLAN環境はどうなっておられるのか? 父親が昔買ってきた馬鹿に遅いルータ、息子が、娘が勝手につけたWiFiルータの周りをLANケーブルがとぐろを巻いていて、どこの機器がDHCPでローカルアドレスを振っているのかすぐには分からない、そんな環境があちこちにある。 またLANは建物付帯設備なので、その住宅の携帯と伝説工事のやり方次第では、隣近所とグラウンドがつながってしまう。もちろんオーディオシステムとのグラウンドも含めてツーツーになってノイズが盛大に行き交うことになる。  たとえば僕は、こういうものを買ってオーディオ関連機器用のハブの前に取り付けようかと考えている。これをLAN回線としっかりした内容のハブの間に接続してアイソレーションして、そのハブにWiFiのアクセスポイントさえつないでおけば、iPadなどからのコントロールも問題なくできる。 たとえば僕は、こういうものを買ってオーディオ関連機器用のハブの前に取り付けようかと考えている。これをLAN回線としっかりした内容のハブの間に接続してアイソレーションして、そのハブにWiFiのアクセスポイントさえつないでおけば、iPadなどからのコントロールも問題なくできる。●言葉だけの方式論に振り回されてはならない。もし言葉を振り回すならば、そのときは自分自身が既に振り回されているだけのことになる。犬と尻尾との関係みたいなものだ。ぐるぐる回っているだけで、何も整理できていはしないのだ。 ●デジタルボリュームと同じことで、基礎知識と、(スケベ根性抜きに)基礎知識に基づく体験の適切な整理ができていないからそうなるのだ。 全て理屈で説明ができるなどというのは単なる幻想であり、現実を見ていない無知な野心家の言うことだ。ちゃんと袖を引いて諫言を言える腹心がいない王様は裸なのだ。 |

| 2013年6月29日 Linux PCオーディオプレーヤーの登場 |

| ●5月末の最後の紙ベースの「Gaudio」でご紹介した逸品館発売のDLNAサーバー「SSS2013」の続報です。 リリース内容が逸品館メルマガと製造元iCatの日本総代理店(株)DEEのHPで明らかにされています。 それによるとDLNAサーバー機能だけではなく、キーボード・マウス・ディスプレイを接続してDesktop環境でログインしてUSB DACに接続すれば、これ自体をLinux PCのオーディオプレーヤーとして使用できるとのことです。(PCMハイレゾは24/192まで対応。DSDには非対応) 以下(株)DEEのHPから引用させていただきます。 ******************************************* Linux PCオーディオとしての機能 Desktop搭載。Kyboard、マウスの接続およびHDMI接続よるTV/モニター接続でLinuxPCとして使用可能。 ALSA対応、USBDACも自動認識、お気に入りのDACを経由して高音質音楽再生が可能 USB CD/DVD/BDドライブの接続により、高音質CD Playerとしても利用可能 ダイレクトリッピングが可能。リッピングした曲はそのままDLNAで配信できファイル転送も不要。 ビデオ再生、iTunes互換音楽再生ソフトなど、アプリケーションおよびコーデックプリインストール。 MS Office互換のLiberoOffice、PDFなど、マニュアルを読むなどドキュメントにも対応。 ブラウザーやYouTubeなどもTVを接続することで大画面で楽しめ、音楽を聴きながらネット検索可能。 Virtual Network Computingを搭載、WindowsPC,MAC,iPad, Android端末からリモートディスクトップ機能でGUIの使用可能。(*クライアントソフトはサードパーティから提供・一部有償となります) ******************************************* ●5年近く取り組んでいますが、 なぜLinuxの音が良いかはよく分からないというのが正直なところです。しかし実際にやってみると、音の良さはすぐに分かります。自分でPCを購入しLinux環境を構築すれば確かにローコストでLinux PCオーディオができるとはいえ、それにはかなりの勉強と努力が必要になるので、誰にでもお勧めできる物ではありません。 専門家が構築カスタマイズしたLinux環境をマニュアル(DLNA用NASとしての簡単設定編はこちら)付きで購入できるなら、これに越したことはないと思います。もちろんPCなので、使うにはやはりマニュアルをよく読んで操作に慣れることが必要なことはWindowsやMacと同じですが、ちゃんと整えられた環境というのは使い良いことでしょう。 これは素敵なことだと思います。 |

| 2013年6月27日 「いまさら聞けないPCオーディオ30のギモン」 |

| ●共同通信社の「Gaudio+PCオーディオfanサイト」に「PCオーディオfan No.6」で掲載した「いまさら聞けないPCオーディオ30のギモン」の第1回(30問のうち5問分)をアップしました。 ●建設的な論議のために書いたもので、大きな問題はいくつかに分けて合わせ技的に整理したりしております。まだ、全体のアップまでは時間がかかりそうなので、気長にじっくりとお待ちくださるようお願いいたします。 ●オーディオ全体は退潮傾向ですが、中でも問題意識を持った方々がPCオーディオに移行されているケースが多いように見受けられます。デジタルオーディオ再生もPCオーディオ再生も「近似」である、ということが骨身に沁みない限り、当分は論議が絶えないでしょう。 ●30のギモンには含まれていませんが、デジタルボリュームが良い、という意見が増えているように思います。そのうちどこかで書きますが再生ソフトのスライドバーはもちろん、24bitディザ付きであろうと、いくつかの条件下や環境下以外ではデジタルボリュームは音質劣化=絶対的な悪と言って良い動作しかしません。それをアナログ回路に入れたら良いとか、不要なAD/DAが増えるのに「なにを言うのよ、チョモランマ。」あー、チャンバラトリオの決めぜりふも叫びたい。(4人なのになんでトリオ?) |

| 2013年6月22日 PCオーディオ的週末 |

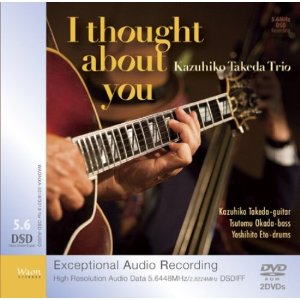

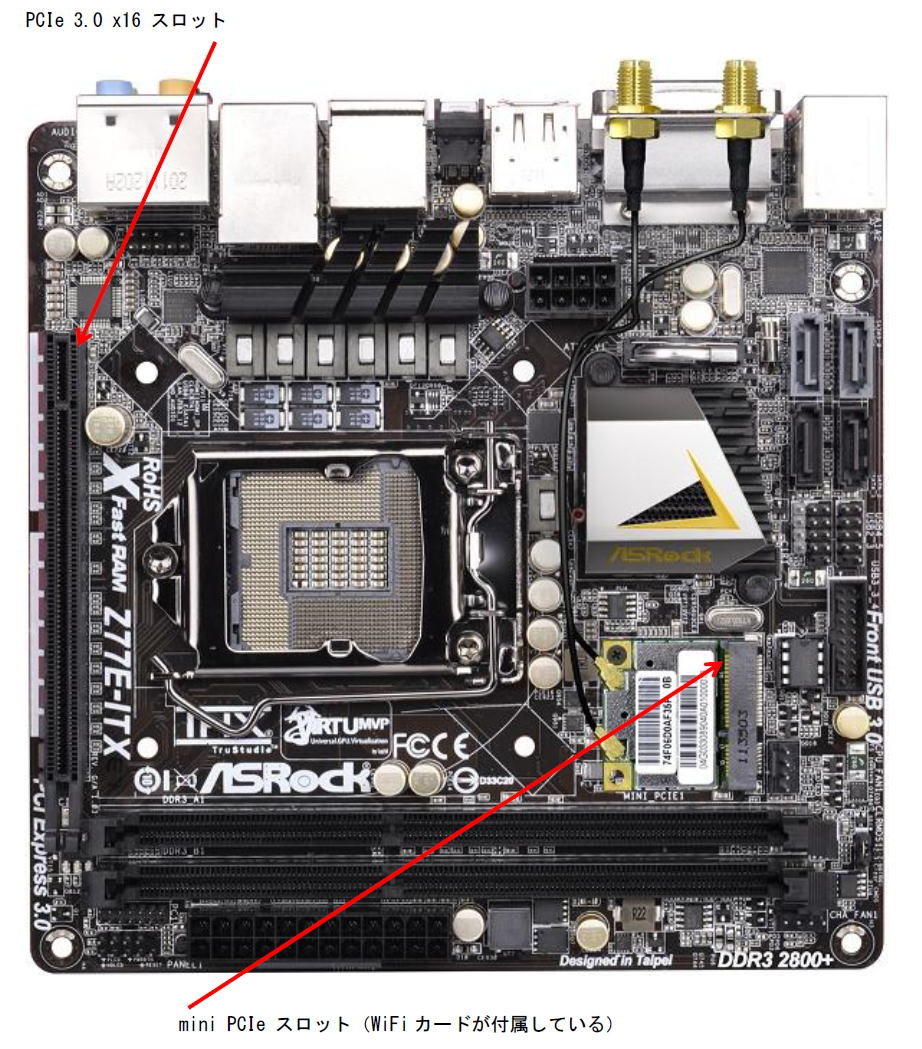

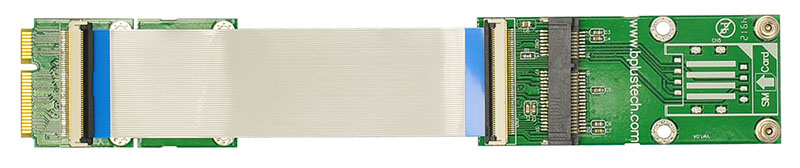

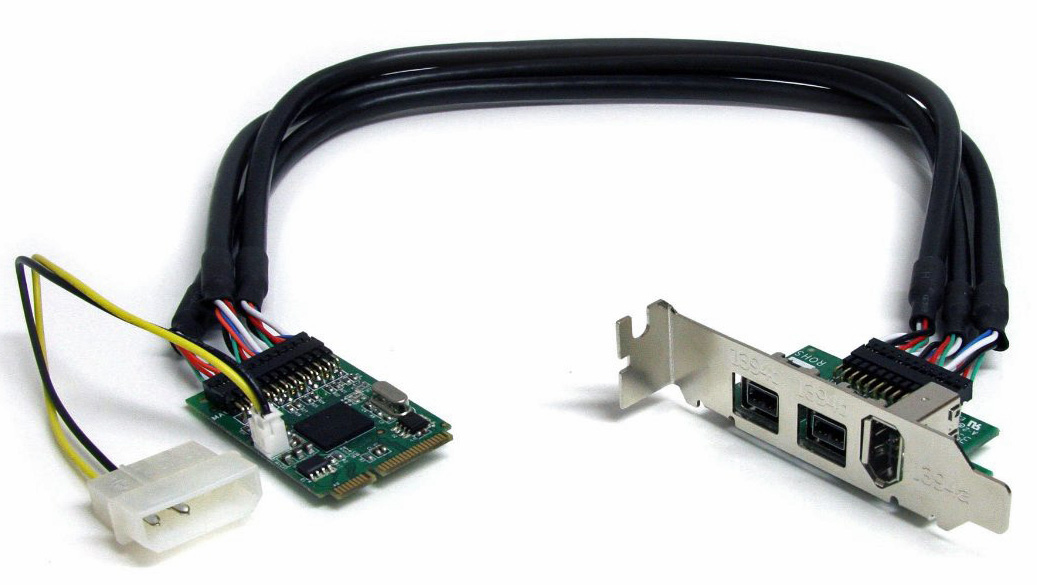

| ●この週末には落ち着いて音楽を聴いていられて、かなりしあわせな気分になってきつつあります。 ●こんなことを言うと何ですが、イベントがらみで機材を動かすと何かあるもので、今回はHDDの認識がどうもいまいち安定せず、あれこれケースやUSB3.0ケーブルなどの組み合わせなども試みて今日解決しました。 まあコンピュータというのは細かく認識しているのと、出会い頭的何かでふっとはずれたりもするもんです  ●ワイスMAN301のDSD再生は至って安定していい音で、竹田一彦トリオ(ワオン・レコード)はもともとがDSD128録音なので、5.6MHzがやはり最高にいい音です。 ●ワイスMAN301のDSD再生は至って安定していい音で、竹田一彦トリオ(ワオン・レコード)はもともとがDSD128録音なので、5.6MHzがやはり最高にいい音です。●Ubuntu Studioデスクトップ機 Music Rock もまだスイッチングアダプタ電源(abee 150W)のままですが、パーツの取り付け部強化やノイズ対策など、ハードウェア的なチューニングはほぼ完了しました。CDマウントはgvfs関係モジュールを追加インストールして解決しました。 音的にはかなり見通しがよく音場が精緻に表現されて、しかも神経質なところがなくとても深い音が出ます。いい音です。Ubuntu Studio 11.10 Oneiricはリアルタイムカーネルが使えるのと、Gnome Classic(No Effect)で安定したデスクトップ環境なのが気に入って使っています。おまけにもうアップデートがないので、組み込み的に安定した使い勝手です。 まあ来年の14.04ではrtカーネルが復活するらしいので、その様子を見ながらウブスタ君の身の振り方を検討しましょう。 今回感じたのはこういうデスクトップのシステム用ストレージにはSSDがなかなか適していると言うことです。HDDも少し凝縮した傾向で音的に悪くはないのですが、システムの中の動作やこなれという点ではSSDの方がずっと良くて、音的にも薄くならずにむしろ広がり感のある音で、いまのところこちらが気に入っています。(Crucial mSATA 64GBをオリオスペックの2.5インチSSD化アダプタに取り付けて、ラトックシステムのリムーバブルケースに収納しています。) ●ノートPCには便利さもありますが、基本的に電源の制約や自ら省電力に走るところなどやはり限界もあります。Intel NUCも完全なデスクトップではなく、やはりそういう部分はあるのだそうです。Mac miniもそういう意味ではデスクトップ機ではありませんが、バッテリーがないのは強みでしょう。 デスクトップの強みはそういう制約から放たれているところでしょうが、一方でケースの強度や耐震性は著しく劣ると言ってもよく、大型のATXマザボなど使うとアルミのケースといえども「ぼよんぼよん」とうねる様は二度と見たくありません。いろいろ考えると17cm×17cmのmini-ITXあたりが一番バランスもよく使いやすいマザボかと思います。 今回使ったASRock Z77E-ITXはゲーマー用でオーバークロッキングなどお手の物のパワフルなマザボですが、逆にハードウェア的に余計な動きをできるだけ止めたいという目的にも沿いそうなので選んだわけです。 SteamというゲームのLinux対応もありZ77E-ITXもばりばりUbuntuがインストールできるという情報に接したのがそもそものきっかけです。 ●ただしmini-ITXあたりは拡張性には乏しい傾向があります。僕の場合はオルフェウスやワイスDAC2のオーディオインターフェース用と、CDドライブやHDD用に2つのFirewireポートが必須です。PCI Expressスロットが一つはあるとはいえもう1つをどうするか、これには悩みました。 他のマザボもいろいろ検討しましたが、Z77E-ITXにはmini PCI Expressスロットが2つあるというのがひとつの決め手でした。その一つは裏面にあるmSATA SSD用でこれは当面使わないことにして、もう一つが表にあるWiFiカードを取り付けているスロットです。  で、WiFiは要らないので取り外し、そこから台湾Bplus Technplogyの「mPCIe/ MiniCardエクステンダ」KZ-B22を使ってポートを延長しました。フイルムのフレキシブルケーブルで頼りなく見えたりもしましたが、コンタクトはばっちりでちゃんと動作しとります。  次に、上の写真の右側のmini PCI Expressポートにamazon.comで見つけた米Startechの「Mini PCI Express FireWire Card Adapter (MPEX1394B3)」を取り付けて、Firewire400/800のポートを増設する、という手を編み出しました。  「ビープラス・テクノロジー」は日アマゾンで各種アダプタなどをたくさん出していますので、なかなか楽しい世界です。 このmini PCI Expressの世界はなかなか面白く、他にも「MiniCard- ExpressCardアダプタ」KZ-B26などもあり、こちらはIntel NUCのFirewire出力用に使っていますので、そのうちご紹介。 |

| 2013年6月19日 ウブスタ君の独り立ち(保護者付き) |

| ●ラトックシステムPCオーディオセミナーの参加者の今回の特徴は、デスクトップ機の利用者が半数近くいたこと、Macユーザーも多かったことで、全体に多様な傾向、逆に言うと個々人で校正の仕方に相当の違いがあることが印象的でした。 ●MacBook Pro上でパーティションごとに管理してUbuntu Studioをインストールすることが困難になったことと、様々な制約を取っ払って取り組みたいという思いで、Mac OS 10.6.8 / Ubuntu Studio 11.10 Oneiric / Windows7 SP1というMacBook Proトリプルブート環境はMac OSをコアとしたレガシーなまま保存して使うことにしました。 そしてそれぞれに新天地を求めてデスクトップ環境の構築を始めています。先にMOOK「決定版! はじめてのPCオーディオ」で報告した超静音・超低消費電力Windows7デスクトップをまず構築して、超低消費電力CPUの音の良さを確認しました。 そして、Ubuntu Studioのテスト用としてIntel NUCを使ったデスクトップ環境、ASRock Z77E-ITXにCore i 3 3220T(TDP 35W)を搭載したデスクトップ環境を合間を見て、少しずつ進めていました。 Intel NUCにはUbuntu Studio 13.04をインストールしてワイスDAC2からあっけらかんといい音が出て、Low Latencyカーネルもなかなかやるじゃん、と思ったのですが、その後Dbusとの連携がうまくいかず、バグ修復待ちです。 そしてASRock Z77E-ITXを使った「Music Rock」を今日初めてノーチラスで聞いてみました。(写真) といってもウブスタ君のFirerwireドライバーではオルフェウス君のサンプリングレートの変更さえおぼつきません。そこで、ラトックシステムのリムーバブルHDDケースを差し替えて、身元保証人にWindows7を持ってきて、こちらをマザーにして設定変更することにしました。和田さんのアルミ削りだし極厚ケースにはとても及びませんが、底板は東急ハンズに特注した8mm厚アルミ板でTakachiのしっかりしたアルミサッシケースに収納しました。で、あれやこれやと工夫してできるだけ揺るがないようしっかりと固定しています。まだこれからも少しずつ強化します。といっても電源はAbee 150Wのスイッチングアダプタのままですが。 いやあ、MacBook Proとはかなり違うわあ。シンプルで力強く音が解き放たれる感じというか、電源製作のためのテスト時に思ったのですが、ASRockのマザボはゲーマー用だけあってかなり大飯喰らいでパワフルな物のようです。そこへデュアルコア35WのCore i 3 3220Tだからこういう音なのか、う~む? CDをマウントしてくれないとか、マウスを差し替えただけでも音が変わってしまうとか、よく分からんところもあったのですが、まあブレイクインもアナログ電源製作もこれからです。 特にアナログ電源は巻き線電圧と電流容量との関係で、電流が少なければ起動できず、多すぎても起動できず、電圧が高すぎればレギュレーターの放熱ばかりが上がってパーツの傷みも早くなるので、選ばざるを得ません。またもPlitronの黒団子がごろごろとたまっています。使う当てのないストックは10個を超えています。ああ、無駄。これも人柱の醍醐味とでもいいますか。 ●PCオーディオではトラブルが発生するとリカバリまで結構な時間がかかったり相当なストレスがたまります。 なので、音源用には必ず複数用意しておいた方がベターです。MacBook Proもあるし、ワイスもあるし、Windowsもあるし、なんくるないさあ、とてーげーにしなければ疲れだけが残ります。 ●デジタル機器をさわっているとしばしば「タイミングの問題」というのに遭遇します。基本的には動作する条件だけれども、動作のタイミングが違うのでうまく動かないとか音が出ない、というやつですが、PCというのはこういう「出会い頭の問題」がたくさんあります。 ところが何回もやっているうちに、タイミングが合ってきたりすることもあり、理屈だけの世界と実装回路の世界はまた趣が違うものです。 ●実はお仕事の話が2件来ていて、その記事の内容との関係もあり、また先週終わったラトックセミナーとの端境期みたいな今の時期に何とか組んでしまおうと、必死扱いてやっておりました。 ああ、手が肩が痛い。明日からお仕事やります。すみません。 |

| 2013年6月14日 ラトックシステムPCオーディオセミナーが終了しました。 |

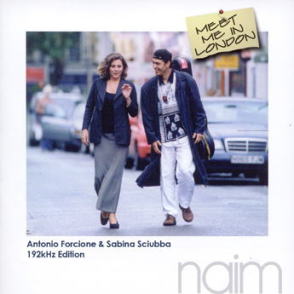

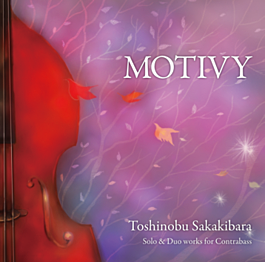

| ●先週土曜日のラトックシステムPCオーディオセミナーが盛況のうちに終了しました。 内容的には「決定版!はじめてPCオーディオ」(共同通信)にも紹介した和田さんコンセプトの超低消費電力静音Windowsマシンに「JRiver Media Center」を再生アプリに搭載し、各種音源を聞いていただきました。 1.音源について ①全くPCMへの変換なしに市販されるDSDデータは、ほぼ100%存在しない ★DSDデータはタイムコードを持たないデータなので、「Sonoma」のように編集可能なマルチトラックDSDレコーダーや英PrismSoundが買収した「Sadie」のような"Multitrack Audio Recording, Editing & Mixing"できるソフトウェアを使ったDAW環境も非常に高価でスタジオ用の固定設備となるので、大して普及していない現状では、 1.DSD収録のあと、一番コストのかからない編集方法としてDSD→PCMに変換し 2,編集加工後PCM→DSDに変換し戻す。 と言う方法が広く行われています。 ★ヨーロッパのクラシック系のスタジオにはほとんどあると言われる「Pyramix Merging」も 1.DSD収録のあと、DXD規格(386KHz or 352.8KHz/32bit浮動小数点)でPCM化し、CDマスターを作ったりした処理を行う 2,編集加工後PCM→DSDに変換し戻し、SACDのマスターを作りSACD製作する。 というような作業が行われているようです。 ②スタジオには市販できるハイレゾStereo音源は存在しない。それはこれから音源メディアや機材、スタッフ、スタジオ予約などをかきあつめて「いまから作る」物です。 ユーザーはハイレゾ音源がスタジオにあるという幻想を抱いたまま、昔の録音イメージに浸っていますが、それはばりばり現在のマスタリング編集加工された音源です。 一例を挙げますと、ハイレゾ化できる原盤権・音盤の関する権利はレーベル会社にあっても、 a.それがアナログStereo音源であれば保存状態の良いマスターテープを探してきて、次にちゃんと整備されているアナログテープデッキを用意して、テープの再生状況を確認した上で、厳選したADコンバータを持ってきて 接続し、デジタイズする必要があります。 (どうしても必要ならアナログ段階で編集加工) b.アナログMulti Track音源であれば、アナログ段階で基本的なステレオミックスダウンを行い、ADしてDAWでマスタリングしたりした後に、ようやく市販ハイレゾ音源になる。 c.デジタル音源でたとえば24/192マルチトラック録音の場合は、このマルチをまずステレオにミックスダウンしなければなりません。マルチのトラックダウンは単にミックスすれば良いという物ではなくて、録音当時のマイクセッティング状況(全て異なるマイク)、スタジオの配置状況、当時の録音機材やソフトウェアとその設定情報など基本がちゃんと頭の中に入っていて、ようやく始められる非常に高度な作業です。やり方はいくつかあり得ますが、全て「現段階での作業」です。 d.当時の音や録音状況を知る関係者が現存していたら、立ち会ってもらうのが常識です。 しかし古い作品で関係者が全て物故していたり、何かの事情で立ち会ってもらえない場合には、全てレーベル側で調査して、状況を再構成するしかありません。 筆者はBill Evans「Walts for Debbie」では米Analog ProductionsのLPとSACDが好きでよく聞きます。アナログのオリジナル盤を持っていないので、それとの比較はできませんが、全体にとても良いバランスだと思います。もう整理されてしまったようですが、製作当時は米Acousitic Soundあたりでも取り上げられていた製作状況のサイトがあって、実に深い愛情を持って当時の状況やこれまでの市販音源も聞き、こんなに丁寧にやってペイするのかしら?と、思ったことを昨日のように思い出します。  e.このようなハイレゾ用デジタイズ作業の具体的な例をご紹介します。 e.このようなハイレゾ用デジタイズ作業の具体的な例をご紹介します。eOnkyo配信で買えるアントニオ・フォルチオーネ(g)、サビナ・シウバ(vo)の「Meet Me in London」は、恐ろしく空間的に切れの良い録音です。 これは英Naim Label初の24bit/192kHzに総力を挙げたリマスタリングプロジェクトで、ドキュメンタリー映像がこちらのYou Chubeにあります。元は76cm Multi Trackのアナログ・テープデッキで収録しており、そのヘッドやプーリーをせっせと磨くところからはじまっており、映像を見るだけでもイメージがわいてくるほどで、 実に丁寧にお金をかけて作業しているかがよく分かります。 ③ハイレゾ音源の音源情報開示はいっこうに進んでいない。 もうハイレゾ音源がスタートしてある程度の期間が立ち。国内でもeOnkyoをはじめとする配信供給体制は整いつつあるのですが、タイトル数はさほど増えず、一方でワオン・レコード、MA Recordings(米)などごく一部の良心的レーベルを除いて音源・ハイレゾ化の経過・機器ソフトウェアなどの情報は一切開示されておりません。 レコードレーベル各社の経済的事情などもあるのでしょうが、ここを曖昧にしておいてハイレゾ音源マーケットを育てていけるとはとても思えないので、オーディオ界としても何でもかんでも褒めるだけでなく、きちっともの申すすべき時期だと思います。 ④上記の状況を踏まえて、今回のPCM/DSD音源は信頼できる筋からの物、抜群に音質が良い物に厳選しました。 ★竹田一彦(g)、岡田 勉(b)、江藤良人(d) "I thought about you" 2.8224MHz DSDIFF(5.6448MHzも収録) (WAONXA-3018/3019) 別途24/192PCM、CDとともに7月8日発売予定のものを先に借りてきました。ワンポイントDSD5.6MHzで収録した、ワンポイントのギタートリオ録音。 ジャズの原点に還る親密な響き。  ★モティヴィ~コントラバスのためのソロ・デュオ曲集 榊原利修(CB) 他 [SA-CD etendue AIQ-1005] 特別提供2.8224MHz.dsf ★モティヴィ~コントラバスのためのソロ・デュオ曲集 榊原利修(CB) 他 [SA-CD etendue AIQ-1005] 特別提供2.8224MHz.dsfhttp://www.sakakibaramusic.com 何と可搬できるDSDオーディオインターフェースを自作して、音の良いホールに出向いた2.8MHz/DSF録音である。しかもできるだけ演奏の完成度を上げるために会場確保にも日程的な余裕を持たせている。『編集・整音は、DSD編集ソフトウェアが完成していないため、DSDデータを24bit/176.4kHzのPCMデータへ変換した後ProTools HD上で行った。』とのことであるが、これらのご努力が演奏の燃焼度の高さと音の鮮度につながっているのだと思う。DSD編集ソフトウェアの完成が心待ちにされるではありませんか。 当日は特別にお借りした5トラック目のタイトル曲「Motivy」.dsfを再生したが、跳躍して一気に深々と沈み込む音、そして弦ではじかれた最後のメロディーがそのままボディの共鳴音として少し遅れて低いレベルで聞こえて、やがてステージの上で静かに消えていく様には鳥肌が立った。 ★牛嶋としこ「Somebody Loves Me」 (Brilliant Sound) これはGaudioのサイトで1と2で詳しくご紹介したSACDハイブリッド。特別提供2.8224MHz.dsfで聞いていただきました。これも声の伸びやピアノの自然な佇まいなどすてきでした。 2.再生機器などについて (1)再生ソフト 筆者はWindowsでは「JRiver Media Center」をよく使っているが、当日予備としてスタンバっていたMac OSでは断然「Audirvana Plus」であります。 どちらも操作が簡単で、しかも対応能力が高いところなど、5千円くらいですからそろそろフリーウェアを卒業しても良いんじゃないですか?と思うことしきりです。 (2)PC的性能と音楽的パフォーマンスは別物であるらしいこと、速ければ良い・軽ければ良いというのはノイズまみれになる危険性を自ら選ぶ可能性もあること、などを個別の機材に即して説明しました。 HDDは1TBから2TBに換えると、スペックは上がっても音質上さえなくなるので、1プラッター/1TBを上限として考えていることなどを具体に説明しています。 (3)Ratoc RAL-DSDHA2には10MHz入力があるので、同社のルビジウムクロックを接続しております。 (4)スピーカーはマグネパンMG3.7をお借りして、それを推奨してくださったテクニカル・ブレーンのインテグレーテッド・アンプTB-Zero/intを使用した。 同社のセパレートアンプのすごさは前回の東京セミナーで経験させてもらったが、時間がたつにつれ音質がどんどん深く、コクと実在感のある方向に変化していって、これはしびれました。マグネパンの音質がやや柔らかめなので音量を上げすぎたか、突然音が消え、これはアンプ側でシャント式の保護回路が働いたと言うことで、電源スイッチを再びオンしたら軽々と動き出したのにも参りました。 そのうちに黒澤社長と相談して、カタツムリ君とご対面というようなことに相成るかもしれません。  録り音を知るクリエーターのための業務用ファイル変換ソフトウェア「Weiss Saracon」 |

| 2013年6月1日 放蕩息子の帰還 |

| ●世界的に音楽産業が不振なのは英EMIがアビーロードスタジオを売りに出した話でもご存じの通りで、これは決して配信音源に移行したから、というようなシェアの話ではないことも既にご存じの通りです。 音源のかたちがどうあれ音楽産業そのものが不振なので、一方で国内のコンサートでも外タレはチケットが高価になりすぎてガラガラ、という風景もあるくらいだそうです。 ●雑誌についてもお金がかかるわけで、一方で異なった年齢層にネットの方の閲覧率が高いならネットで発信していくという手もあるわけですが、電子出版も含めまだこれからという世界でもあり、いろいろと努力してみるほか無いと思います。 しかし音を聞いてナンボというのがやはりオーディオというものでしょう。 ●6月8日(土)午後には秋葉原でラトックシステムPCオーディオセミナーのご案内をさせていただきます。MOOK「決定版! はじめてのPCオーディオ」でも書いた超静音Windows機でRAL-DSDHA2を使って様々な音楽を聞いていただけるように、その仕込みといいますか準備をしているのが写真の風景です。  当日はお越しになる20名の皆様に、わずかなりともオーディオに音楽により踏み込んでいただけるよう、そのきっかけを作れればと考えています。数年前は僕もいろいろな渦中にあり、いろいろな思いが溢れて、また時として「お伝えせねば」という焦りにも似た気持ちに囚われておりましたが、音楽とオーディオの世界に還ってきたいまは、その遊び方のいくつかについて大きなイメージをゆったりとお伝えできれば上々と、考えております。皆様にお会いできますのを楽しみにいたしております。 ●一方、この写真の反対側には作業用デスクを構えており、2台のLinux/Ubuntuマシンをセットアップ中で、完全に工房状態となっています。1台は完成してソフトウエア環境の調整中。もう1台はまさにオーディオアンプと同様の形とクオリティでどう組あげるか、その真っ最中です。 ステサンの今号では傅さんが石田衣良さんの部屋で対談している場面があり、僕も本来はインテリアをきちんと整えてゆっくりと行きたいのですが、いまは新しい方向を探っている最中で、まだそういうわけにはいきません。 ●これまでこのサイトを読んでおられる方は僕が音楽第一であること、は既にご存じのことと思います。最近、シングルレイヤーステレオのSACDで名演奏の良い録音がいくつも出ているので、そういうものもせっせと集めています。もちろんLPも買っていますし、最近調整成ってまた聞く時間が増えてきました。 もともとPCを使い始めたのはここ10~15年くらいのヨーロッパの古楽やバロックを中心としたマイナーレーベルが音的にも音楽的にもずいぶんとスリリングになってきて、それをちゃんと聞きたいということから取り組みはじめたわけで、業務用機器のFirewireインターフェースを常用しているのも、そこに迫りたいという思いからです。 [まあ、僕がやり始めた頃にはUSBインターフェースなんてまだ影も形もなかったのですが。(笑)] しかしFirewireというのはとても良いのですが、非常に繊細なところもあり、機器にもよるものの、なかなか難しいのです。 ●いずれ結果をまとめて「Linuxでも鳴らすオーディオ」などというページを設けようかとも考えています。「Linuxでも」というのは、PCだけでオーディオをやっているのではなく、あくまでその一部であること、録音も含めて全体を考えないと方向性をまとめきれない、ということを強く意識しているからです。一方で、自作マシンやUbuntuだけでなく、ワイスやSFORZATO、DPAT TechnologyなどLinuxベースの高音質製品のこともお伝えしていきたいと思います。 オーディオはあくまで道具であり、音はそのプロセスから生まれてくるもので、それがどのように音楽を形作るか、すべてはそこに帰着します。道具やプロセスに囚われてはなんにもなりません。 ●放蕩息子は音楽とオーディオの世界に還ってまいりました。PCはコンパスであり、鎧であり、時として剣であり、そういう道具達です。底の方には竜もいて眠りながらも火を噴き、地を揺るがせておりました。竜の謎と魔法に囚われないよう、魔と闇に取り込まれないよう、音楽を汲み出しに深淵にまいります。 「カタツムリ諸君、ウブスタ家の諸君、行くぞ!」 |

| 2013年5月31日 どれだけのインテリジェンスを引き出せるかは、読む人の姿勢と力量にかかっています |

| ●Gaudio/PC Audio fan紙ベースの最終号を読む。 いつも注意して読んでいるのは、音源を中心とした小さな記事や広告です。こういうところに宝物が埋まっていたり、何かを発見するきっかけになることが多いわけで。そこから始まる何かがあったりする。 ●雑誌というのは「待つ文化」です。今月号は何が載ってるかなあ、と楽しみながらゆっくりとページを開いていく。どちらかといえばパッシブな「受け身」の感じが強く、全体の流れに身を任せながら細部まで読む可能性が高い。時間のタームは長め。 ●一方ネットで検索してというのは「自分の関心」が一番で、「それだけ知りたい、今知りたい。」という傾向が圧倒的です。スピーディー。 ●その中間にあるのが「立ち読み」かもしれません。僕はたとえ立ち読みでも読まれないよりは良いと思っていますが、立ち読み人は「自分の関心」のところだけをパクッと、それも自分流に選んだ部分だけを読んで「分かったつもり」になることが多いという点が困りものです。もちろん買う値打ちがないというご判断ならそれまでですが、どうも「情報はただ」だと、「どの情報も同じようなもんだ」という思い込みが気になります。 ●またオーディオというのは、デジタルやPC関連だけでなく、アナログ回路やアンプやスピーカーやルームアコースティックまで、全部が関連しながら音楽再生という一つの目的に寄与していくものですから、雑多なことを含めていろいろと知っておいた方が良いわけで、無駄が無駄ではなくなるという面があります。そのときにはすぐに役立たなくても時間をおいて醸されて良い結果につながることもありうるわけです。 ●つまりある一定の情報群からどれだけのインテリジェンスを引き出せるかは、読む人の姿勢と力量にかかっている訳です。 ●Gaudio/PC Audio fanは、問題を抱えつつあるとはいえ共同通信社という母体が大きく、記事中心で広告依存度が低かったので、サイト化に向けて舵を切ることができたわけです。さて、これからどうしましょうか。「無線と実験」を引き続き、またAudio StreamやComputer Audiophileなどのサイトを従来通り読みつつ、イギリスあたりのオーディオ誌を購読するのもありかとも考えています。 「自分の関心」と違う物差しを常に持っていないと、自分自身が狭くなって危ういからです。 |

| 2013年5月29日 DSDIFF/DSF、208MHz/5.6MHz、DSDメタデータ管理 |

| ●多分ほかにはない情報だと思いますので、ちょっとばかり速達で。 ワイスMAN301のDSD対応ですが、以下の機能を備えています。(無償アップデート) 1.DSDIFFとDSFの両方に対応 2.2.8MHzDSDと5.6MHzDSDの両方に対応 3.DSDでもメタデータ管理 ●多分これ以上のDSD再生機能を持つプレーヤーは他にはないはず。 |

| 2013年5月28日 ワイス機器がDSD再生対応! |

| ●ワイス機器がDSD再生対応! 香港のKentが先週末来日してアナウンスしまくって大急ぎで帰ったそうです。 MAN301は6月のソフトウェア更新で「無償アップデート」し、他の機器については「Weiss DoP USB」入力カードを導入して、DAC202U-DSD, Medea+DSDUSB変更できるそうです。 MAN301の「無償アップデート」というのが凄いと思いませんか?今後ずっと続くサポートや機能アップも含めての製品価格だと言うことです。  もともとLinuxはrawDSDをネイティブにサポートしているし、内蔵DACのチップはDSD対応だし、Linux側の対応だけでのDSD対応はもともとから予定されており規格確定待ちになっていたわけです。またLinuxマザボとDACボードの間はFirewireなのでDOPも必要ないし、多分直結でデータは送っているでしょう。DSDネイティブ(意味の無い変な言葉ですね)も何も関係無いはずです。 先のアップデートで米GracenoteのHD画像のメタデータが使えるようになっているので、iPadで大写しにしても大変美しくジャケ画を表示することができます。作り込みのまま固定、というのが組み込み機器には多い中で、独自パッチのリアルタイムカーネルを組み込んだOSのアップデートもちゃんと継続しており、きちんとしたサポートが行われています。 残念ながら為替の関係がいかんともしがたく4月に値上がりしたのですが、これでも華美なデザインは避けて元々価格は抑え気味な仕様にしてあり、次々に機能が充実していくのは値打ちのあることだと思います。 ●SFORZATOの一体機「DSP-03」も来月リリースのようです。 あの分厚いアルミ削りだしケースに高精度クロック内蔵、DAC内蔵でDSD対応。聞くところによると68万円と抑えた価格のリリースとなるようです。  ●これらのLinuxベースの機器はハードウェアの特注も多く、ソフトウェア開発費用をはじめ開発に期間がかかるので、出荷台数にもよりますがどうしても価格は高くなる傾向があります。 ●これらのLinuxベースの機器はハードウェアの特注も多く、ソフトウェア開発費用をはじめ開発に期間がかかるので、出荷台数にもよりますがどうしても価格は高くなる傾向があります。しかしハイエンドというバブリーなものと違って、中身はぎっしりしっぽまであんこの入った鯛焼きです。アップデートによって機能も充実していきますし、永く深くためしめるでしょう。 ●紙ベースの最終号「Gaudio2013年07月号」も30日に発刊です。  ●ウエイン・ショーター・カルテットの「Without a Net」。久しぶりに聞くスピリチュアルな音楽。特にピアノのダニーロ・ペレスの美しく真摯な演奏には強い感銘を受けた。 ●ウエイン・ショーター・カルテットの「Without a Net」。久しぶりに聞くスピリチュアルな音楽。特にピアノのダニーロ・ペレスの美しく真摯な演奏には強い感銘を受けた。ライブ以外に、スタジオの関係者だろうか拍手も入ったりしていて、ミュージシャンも真摯にしかも楽しんでいるのがよく分かります。 ウエイン・ショーター80歳。僕はこんな風に真摯でありつづけてきただろうか? そして同時に楽しめるようにしなくては、人生もったいないです。 |

| 2013年5月26日 それぞれができることを、それぞれにやるしか無いと思います。 |

| ●Gaudio/PC Audio fanの5月30日発刊の2013年7月号(amazonなどで予約受付中)をもって休刊、ということについては冷静に受け止めていただいたようで一安心です。それぞれができることを、それぞれにやるしか無いと思います。 ●Gaudio/PC Audio fanの紙ベースの最終号には、巻頭あたりにBursonのSoloistの紹介記事、それに大阪・逸品館から来月リリースされるLinuxベースのDLNAサーバの紹介記事を書いております。  ●ウエブサイトの方には次にパイオニアから既にリリースされているMacユーザー向けBDドライブ「BDR-XU02JM」について書く予定です。 ●ウエブサイトの方には次にパイオニアから既にリリースされているMacユーザー向けBDドライブ「BDR-XU02JM」について書く予定です。この際に明言しておきますが、僕がパイオニアのBDドライブについて書くのは入手可能な現行製品としてオーディオ用として使えるほとんど最後の光学ドライブだと思うからです。それらがまだ作り続けられているのは、元同社常務で今は別会社におられる方とそのスタッフの皆さん達のようにオーディオが音楽が好きで好きで、決してあきらめようとしない人たちが現場で踏みとどまっていてくださるからだと思います。そして僕もオーディオ馬鹿の一人として、そういうあきらめない人たちにエールを送りたいと思うからです。 既に報道されているようにこれら単体発売のドライブとは別に、BD/DVDプレーヤー組み込み用のドライブが不振なため、同社のドライブ事業は危機に瀕しているそうです。しかし、静音性もなく、データ読み出しに関して一般的な対策しか施されていないフツーのドライブしかない世界など考えたくもないではないですか。 設定にもよりますが、再生で8倍速、焼きで4倍速というのは現行製品で他にあるんでしょうか? ●今回のMac用には「RealTime Pure Read」というCDを再生しながら動かすPureReadが組み込まれrているのですが、そもそもはGaudio/PC Audio fan編集部と一緒にお話を伺った際に、「こういうのはできませんかねえ?」と話したのがきっかけで、それを忘れずに考え続けてくださったからなのだそうです。 ●PureReadの実際の使いこなし方については、「データの正確な吸い上げ」を第一としておられる同社と音質重視の僕とでは考え方が少し違います。そのあたりについてはリッピングも含めてウエブサイトの方に「ストレージ研究web版」を引き続きアップする予定なので、そこで詳しく僕自身の考え方を書くこととして、今回はまずはMacユーザー向けの製品紹介と、従来のWindows用とどう違うか、またMac/Winにクロスオーバーした使い方もあり得るので、そういう紹介記事にする予定です。 パイオニアさんは「分かっている人にお伝えしたい。」と折節詳細な情報を提供してくださり、僕らユーザーサイドの要望などについてもフランクに意見交換してくれます。決して僕はヨイショで記事を書いているのではないことを、切に切にご理解ありたい思っております。 それぞれができることを、それぞれにがんばりましょう。 |

| 2013年5月13日 「Gaudio+PCオーディオfan」は全面的にWebサイト移管し、紙ベースは5月30日発刊の2013年7月号をもって休刊になります。 |

●既に関係先には連絡が行われているので、誤解を避けるために誠に僭越ながらここでご報告しておきます。 ●既に関係先には連絡が行われているので、誤解を避けるために誠に僭越ながらここでご報告しておきます。共同通信社「Gaudio+PCオーディオfan」は全面的にWebサイトに移管するため、紙ベースとしては5月30日発刊の2013年7月号(amazonなどで予約受付中)をもって休刊となります。 従来の「Gaudio+PCオーディオfan」サイトがそのまま継続します。 とはいえ雑誌そのものをWebサイトに掲載するわけにはいかないので、インタラクティブな新しい時代の効果的な情報発信に向けて、いろいろ模索しながら進むことになるかと思われます。 先月発刊されたMOOK「決定版! はじめてのPCオーディオ」が当面の紙ベースの基本的マニュアルとして機能を果たすと思います。是非お手元に置いていただければと思います。 僕もWebサイトに連載を持っており引き続き執筆しますので、原稿を何本か書き進めているところです。 ●ともかくも一つの時代が終わったとは言えそうです。編集・出版に関しての編集部のこの間のご苦労は誠にすさまじいと言うほかはない状況で、人間の力には限りがある以上いつまでもこれを続けるわけにはいかないだろうと感じておりました。いまはご苦労様と言うことと、新しい時代に向けて引き続きご尽力をお願いする次第です。 読者におかれましても、よろしくお願いいたします。 ●ラトックシステムの「PCオーディオセミナー2013 in Tokyo」は、あっという間に定員になり締め切ったそうです。 「PCオーディオで体験するDSD音源、ハイレゾ音源」というテーマを頂戴しておりますが、特に初心者の皆様の体験値アップにつながる内容にしたいと思います。 |

| 2013年5月4日 氷山の一角 |

| ●いやあ、音の良いHDDケースを見つけてしまいました。 いろいろストレージやリッピング関係の情報と一緒にまとめてGaudioのサイトにアップしたいと思っています。 ●Ubuntu Studio 11.10 Oneiric+リアルタイムカーネル搭載のLinux専用マシンはマザボ(ASRock Z77E-ITX)関係をはじめほぼできあがっているのですが、Firewire/1394のインターフェースで手間取っています。 この間、結局は無駄になるパーツをいくつ買い込んだことでしょう。PC関係はまだ安いから何とかなるとはいえ、人柱状態が続いています。今日はアメリカと台湾と日本にパーツを注文しました。判断が正しければ、多分これで何とかまとまると思います。そうなるとオーディオ用の堅牢なケースに移設して本格的にオーディオ用にセットアップする作業と電源製作です。そんなこんなで忙しおます。 Linux専用マシンの話も結果を書けばただそれだけのことでしょうし、そういう風に誰かが整理してくれたものを扱うコピーライター作業は比較的軽いのですが、その整理の前提には表に出ないコストや作業が多々積もっているわけです。たった一つの言葉をある程度自信を持って書くのに何ヶ月もかかることすらあります。 オリジナルな情報であればあるほど、表に出るのは氷山の一角です。僕は限りある時間とエネルギーの中でそういうことをやろうとしているということをご理解いただければと思います。 |

| 2013年4月27日 本日発刊! |